ANMERKUNG ZU DIESEM MENÜPUNKT

Der Menüpunkt Wissenswertes vom Rennsteig wird ständig erweitert und ergänzt. Wie in einem Lexikon versuche ich hier in Zukunft Begriffe zu erklären, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Rennsteig stehen.

Absang

Der Name Absang wird in der Literatur unterschiedlich erklärt:

- Nach Georg Brückner ist der Name auf die sich zur Selbitz absenkende Bergwand zurückzuführen.

- Sieber erklärt in seiner Beschreibung der Reußischen Forsten Absang als eine durch Feuer (absengen) bewirkte Rodung.

- Pfarrer Goldhahn aus Harra hingegen erläutert im Mareile vom Juli 1929, dass die volkstümliche Bezeichnung von Absang Moos- oder Maasanger, wahrscheinlicher aber Aasanger war und brachte den Ort mit dem Schindanger als Richtstätte in Verbindung.

Bei Absang, gleich oberhalb von Blankenstein, treffen wir auf eine streckenmäßig geringe Abweichung des Rennsteiges von seinem Originalverlauf.

Der geänderte Verlauf und die Originalstrecke sind eindeutig und ohne umfangreiche Nachforschungen nachvollziehbar.

Im Zuge der Neuvermessung des Rennsteiges wurden dabei folgende Messwerte ermittelt:

- Originalrennsteig: 343,25 m

- Umgehung: 454,97 m

Die Umverlegung erfolgte in guter Absicht, offenbar aufgrund des starken Fahrverkehrs, besonders durch die Holztransporte zur Blankensteiner Zellstofffabrik.

Eine Abstimmung mit dem Rennsteigverein erfolgte offensichtlich nicht. Die neue Trasse wendet sich ca. 130 m vor dem Einzelgehöft an der Straße (dem ursprünglichen Rennsteigverlauf) in westliche Richtung auf einen Schotterweg, der zum Bärwinkel führt. Nach etwa 170 m biegen wir im weiteren Verlauf in Richtung Nordwesten ab und passieren den rechts vom Weg liegenden Hof von Absang. Der Schotterweg wendet sich unmittelbar nach dem Hof in nördlicher Richtung und trifft nach 180 m wieder auf den Originalrennsteig, die Fahrstraße von Blankenstein nach Kießling.

Aufgrund der verkehrsberuhigten Lage der Ausweichtrasse, ist diese Wegführung der Begehung der Originaltrasse vorzuziehen.

Strassenverlauf: Originalrennsteig, Weg links ab: Umgehung

Abzweig des aktuellen Rennsteigwanderweges

Gehöft an der Straße (Originalverlauf)

Umleitung trifft wieder auf Straße

Denkmalschutz

Denkmalschutz und Rennsteig - Gesetzliche Grundlagen

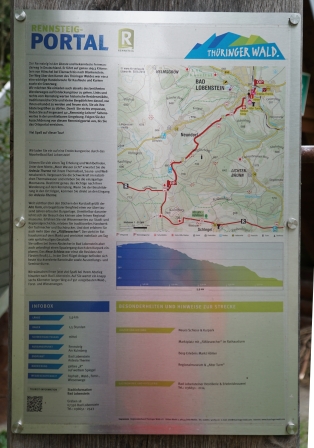

Auf Initiative des Vereins für Schmalkaldische Geschichte und Landeskunde wurde der Rennsteig, hier Plänckner’scher Rennsteig, im September 1997 unter Denkmalschutz gestellt. Die aktuellen gesetzlichen Grundlagen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Auszügen.

Thüringer Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale

(Thüringer Denkmalschutzgesetz - ThürDSchG) i.d.F. vom 14. April 2004 (GVBl. S. 465), zuletzt geändert durch das Erste Gesetz zur Änderung des Thüringer Denkmalschutzgesetztes vom 23. November 2005 (GVBl. S. 359) - Auszüge

§ 2

Kulturdenkmale

(1) Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind Sachen, Sachgesamtheiten oder Sachteile, an

deren Erhaltung aus geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen, technischen,

volkskundlichen oder städtebaulichen Gründen sowie aus Gründen der historischen Dorfbildpflege ein

öffentliches Interesse besteht. Kulturdenkmale sind auch Denkmalensembles (Absatz 2) und

Bodendenkmale (Absatz 7).

(2) Denkmalensembles können sein:

1. bauliche Gesamtanlagen (Absatz 3),

2. kennzeichnende Straßen-, Platz- und Ortsbilder (Absatz 4),

3. kennzeichnende Ortsgrundrisse (Absatz 5),

4. historische Park- und Gartenanlagen (Absatz 6),

5. historische Produktionsstätten und -anlagen.

Nicht erforderlich ist, dass jeder einzelne Teil des Denkmalensembles ein Kulturdenkmal darstellt.

(3) Bauliche Gesamtanlagen sind insbesondere Gebäudegruppen, einheitlich gestaltete Quartiere und

Siedlungen und historische Ortskerne einschließlich der mit ihnen verbundenen Pflanzen, Frei- und

Wasserflächen.

(4) Ein kennzeichnendes Straßen-, Platz- oder Ortsbild ist insbesondere gegeben, wenn das

Erscheinungsbild der Anlage für eine bestimmte Epoche oder Entwicklung oder für eine

charakteristische Bauweise mit auch unterschiedlichen Stilarten kennzeichnend ist.

(5) Ein kennzeichnender Ortsgrundriss ist gegeben, wenn das Erscheinungsbild der Anlage für eine

bestimmte Epoche oder Entwicklung charakteristisch ist, insbesondere im Hinblick auf Orts- und

Siedlungsformen, Straßenführungen, Parzellenstrukturen und Festungsanlagen.

(6) Historische Park- und Gartenanlagen sind Werke der Gartenbaukunst, deren Lage sowie

architektonische und pflanzliche Gestaltung von der Funktion der Anlage als Lebensraum und

Selbstdarstellung früherer Gesellschaftsformen und der von ihr getragenen Kultur Zeugnis geben.

Dazu zählen auch Tier- und botanische Gärten, soweit sie eine eigene historische und

architektonische Gesamtgestaltung besitzen.

(7) Bodendenkmale sind bewegliche oder unbewegliche Sachen, bei denen es sich um Zeugnisse,

Überreste oder Spuren menschlicher Kultur (archäologische Denkmale) oder tierischen oder

pflanzlichen Lebens (paläontologische Denkmale) handelt, die im Boden verborgen sind oder waren.

§ 13

Erlaubnis

(1) Einer Erlaubnis der Denkmalschutzbehörde bedarf,

1. wer ein Kulturdenkmal oder Teile davon

a) zerstören, beseitigen oder an einen anderen Ort verbringen,

b) umgestalten, instand setzen oder im äußeren Erscheinungsbild verändern oder

c) mit Werbe- oder sonstigen Anlagen versehen will,

2. wer in der Umgebung eines unbeweglichen Kulturdenkmals Anlagen errichten, verändern oder

beseitigen will, wenn sich dies auf den Bestand oder das Erscheinungsbild des Kulturdenkmals

auswirken kann,

3. wer Erdarbeiten an einer Stelle vornehmen will, von der bekannt ist oder vermutet wird oder den

Umständen nach anzunehmen ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden.

(2) Die Erlaubnis kann versagt werden, soweit gewichtige Gründe des Denkmalschutzes für die

unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustandes sprechen. Im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 kann

die Erlaubnis darüber hinaus nur versagt werden, soweit das Vorhaben zu einer Beeinträchtigung des

Wesens, des überlieferten Erscheinungsbildes oder der künstlerischen Wirkung eines Kulturdenkmals

führen würde und gewichtige Gründe des Denkmalschutzes für die unveränderte Beibehaltung des

bisherigen Zustandes sprechen.

(3) Der Inhaber einer Erlaubnis nach Absatz 1 Nr. 3 ist im Rahmen des Zumutbaren verpflichtet, die

Kosten für die denkmalfachliche Begleitung der Erdarbeiten, für die Sicherung und Behandlung von

Funden und für die Dokumentation der Denkmalfachbehörde zu erstatten.

§ 14

Erlaubnisverfahren

(1) Der Erlaubnisantrag ist der zuständigen Denkmalschutzbehörde schriftlich mit allen für die

Beurteilung des Vorhabens und der Bearbeitung des Antrags erforderlichen Unterlagen einzureichen.

Die Denkmalschutzbehörde prüft den Antrag innerhalb von zwei Wochen auf Vollständigkeit und teilt

dem Antragsteller den Eingang des Antrags mit. Ist der Antrag unvollständig oder weist er sonstige

erhebliche Mängel auf, fordert die Denkmalschutzbehörde den Antragsteller zur Behebung der Mängel

innerhalb einer angemessenen Frist auf. Werden die Mängel innerhalb der Frist nicht behoben, gilt der

Antrag als zurückgenommen. Die Denkmalschutzbehörde kann verlangen, dass der Antrag durch

denkmalpflegerische Zielstellungen oder vorbereitende Untersuchungen am Kulturdenkmal ergänzt

wird. Die Kosten dieser vorbereitenden Untersuchungen hat der Antragsteller zu tragen.

(2) Soweit die besondere Eigenart, die Bedeutung des Kulturdenkmals oder die Schwierigkeit der

Maßnahme es erfordert, soll die Leitung oder Ausführung der vorbereitenden Untersuchung oder die

Durchführung von Arbeiten, die besondere Erfahrungen und Kenntnisse voraussetzen, durch

denkmalfachlich geeignete Personen zur Auflage einer Erlaubnis gemacht werden.

(3) Die untere Denkmalschutzbehörde entscheidet über einen Erlaubnisantrag nach Anhörung der

Denkmalfachbehörde innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Vorlage der vollständigen

Antragsunterlagen; die Denkmalschutzbehörde kann diese Frist gegenüber dem Antragsteller aus

wichtigem Grund um bis zu zwei Monate verlängern. Der Antrag gilt als genehmigt, wenn über ihn

nicht innerhalb der nach Satz 1 maßgeblichen Frist entschieden worden ist. Die fachliche

Stellungnahme der Denkmalfachbehörde ist grundsätzlich innerhalb von sechs Wochen gegenüber

der unteren Denkmalschutzbehörde zu erteilen. Diese ist an die fachliche Stellungnahme der

Denkmalfachbehörde gebunden. Beabsichtigt die untere Denkmalschutzbehörde von der

Stellungnahme abzuweichen und kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet die obere

Denkmalschutzbehörde nach Anhörung der Denkmalfachbehörde. Sofern die Gemeinden einen

Denkmalpflegeplan erstellt haben (§ 3), entscheidet die untere Denkmalschutzbehörde über die

Erlaubnisanträge allein. Die Denkmalfachbehörde kann wegen der Bedeutung des Objekts und des

Vorhabens im Einzelfall die fachliche Beteiligung verlangen. Entsprechendes gilt für die fachliche

Beteiligung im Falle des § 12 Abs. 3.

(4) Die Erlaubnis erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der

Ausführung begonnen oder die Ausführung ein Jahr unterbrochen worden ist. Die Fristen nach Satz 1

können auf schriftlichen Antrag jeweils um bis zu einem Jahr verlängert werden.

(5) Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten übt die Rechte und Pflichten der unteren

Denkmalschutzbehörde für von ihr betreute oder verwaltete Kulturdenkmale aus.

§ 15

Beseitigung

widerrechtlicher Maßnahmen

Wer eine Maßnahme, die nach diesem Gesetz der Erlaubnis oder Genehmigung bedarf, ohne die

erforderliche Genehmigung oder im Widerspruch zu den bei der Genehmigung erteilten Auflagen

durchführt, ist auf Anordnung der Denkmalschutzbehörde verpflichtet, den alten Zustand

wiederherzustellen oder das Kulturdenkmal auf andere Weise entsprechend den Auflagen der

Denkmalschutzbehörde instand zu setzen. Die Denkmalschutzbehörden können die Einstellung der

Maßnahmen anordnen.

§ 29

Bußgeldbestimmungen

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. erlaubnispflichtige Maßnahmen entgegen § 13, § 18 Satz 1 oder § 19 Abs. 2 Satz 1 ohne Erlaubnis

beginnt oder durchführt oder einer von der zuständigen Behörde mit der Erlaubnis erteilten Auflage

zuwiderhandelt;

2. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2 Maßnahmen der Denkmalschutzbehörde zur Abwendung einer

unmittelbaren Gefahr für den Bestand eines Kulturdenkmals nicht duldet;

3. der Auskunftspflicht nach § 9 Abs. 1 nicht nachkommt oder entgegen § 9 Abs. 2 Satz 1 den

Beauftragten der zuständigen Behörde das Betreten von Grundstücken oder Besichtigen von

Kulturdenkmalen nicht gestattet;

4. entgegen § 8 Abs. 2 den Eigentumswechsel eines beweglichen eingetragenen Kulturdenkmals

nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt;

5. einer Einstellungsanordnung nach § 15 Satz 2 zuwiderhandelt;

6. entgegen § 16 Abs. 1 Satz 1 einen Fund nicht unverzüglich anzeigt;

7. entgegen § 16 Abs. 3 den Fund oder die Fundstelle nicht bis zum Ablauf einer Woche nach der

Anzeige in unverändertem Zustand lässt;

8. den von der Denkmalfachbehörde erlassenen, vollziehbaren Anordnungen zur Bergung,

Auswertung und zur wissenschaftlichen Bearbeitung nach § 16 Abs. 4 zuwiderhandelt;

9. einer Nutzungsbeschränkung nach § 20 Abs. 1 zuwiderhandelt.

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1, mit Ausnahme der Zuwiderhandlungen nach § 13 Abs.

1 Nr. 1 Buchst. a, sowie Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 2 bis 9 können mit einer Geldbuße

bis zu einhundertfünfzigtausend Euro geahndet werden. Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1

können im Falle der Zuwiderhandlung gegen § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a mit einer Geldbuße bis zu

fünfhunderttausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist

die untere Denkmalschutzbehörde. Abweichend von Satz 1 ist die obere Denkmalschutzbehörde

zuständig, wenn gegen eine Maßnahme dieser Behörde verstoßen wird.

(4) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 begangen worden, so können die zur Vorbereitung

oder Begehung gebrauchten oder bestimmten Gegenstände eingezogen werden. § 19 des Gesetzes

über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.

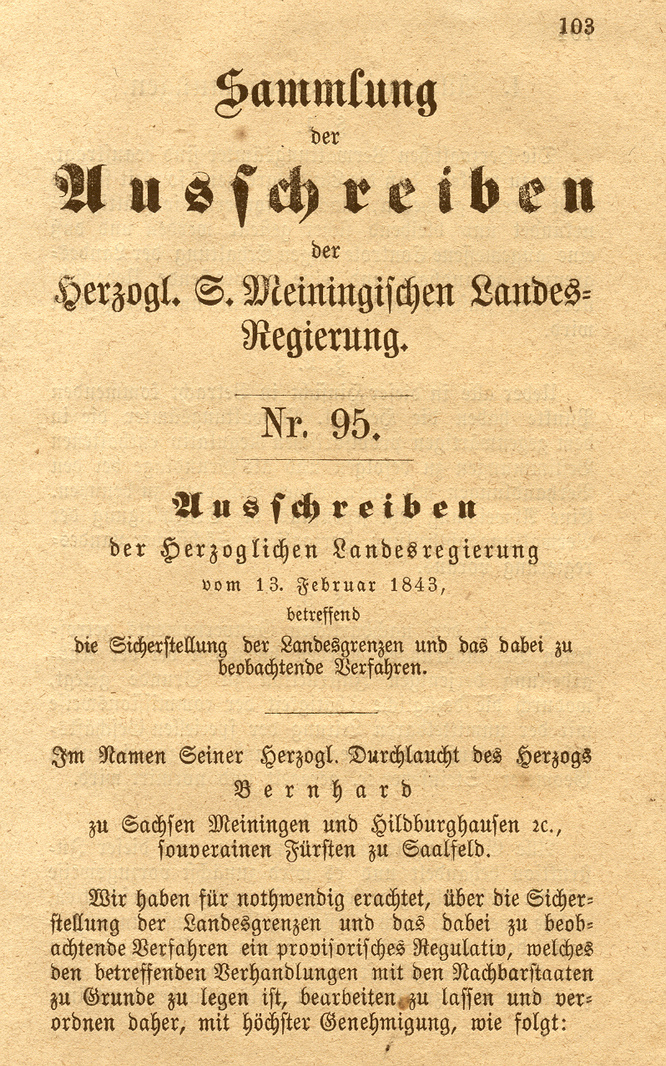

Thüringer Staatsanzeiger - Eintragung von Denkmalensembles in das Denkmalbuch

hier: Denkmalensemble "Pläncknerscher Rennsteig" (Thüringer Rennsteig) INV/001/99

Bezug: gemäß § 2 Abs. 2 ThDSchG in der Fassung vom 07.01.1992 (GVBl. S. 17 ff.)

Ausweisung am 23.09.1997 z.H.

- Thüringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur,

- Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt,

- Thüringer Innenministerium,

- Thüringer Landesverwaltungsamt/Obere Denkmalschutzbehörde u. Landesvermessungsamt,

- Landrat des Wartburgkreises,

- Landrat des Kreises Schmalkalden-Meiningen,

- Landrat des Kreises Gotha,

- Oberbürgermeister der Stadt Suhl,

- Landrat des Ilm-Kreises,

- Landrat des Kreises Hildburghausen,

- Landrat des Kreises Sonneberg,

- Landrat des Kreises Saalfeld-Rudolstadt,

- Landrat des Saale-Orla-Kreises erfolgt;

Ausweisungskriterien nach dem Thüringer Denkmalschutzgesetz:

§ 2 Absatz 3 ThDSchG — "bauliche Gesamtanlage",

Geltungsbereich:

gesamter Streckenabschnitt innerhalb und auf den Landesgrenzen des Freistaates Thüringen (Stadtund

Landkreise Wartburgkreis, Schmalkalden-Meiningen, Gotha, Suhl, Ilm-Kreis, Hildburghausen,

Sonneberg, Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla-Kreis)

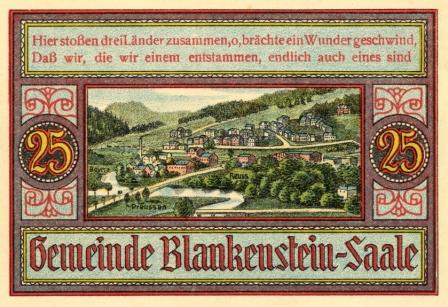

von 99819 Hörschel (Rennsteig-km 0,0) bis 07366 Blankenstein/Saale (Rennsteig-km 168,3)

Aufgrund des auf den Freistaat Thüringen begrenzten Geltungsbereiches des Thüringer

Denkmalschutzgesetzes (ThDSchG) bleiben die im rechtlichen Zuständigkeitsbereich des Freistaates

Bayern befindlichen Streckenabschnitte von dieser Ausweisung als Kulturdenkmal unberührt.

Folgende Abschnitte des "Pläncknerschen Rennsteiges" sind noch weitgehend im originalen Zustand

erhalten. In diesen Abschnitten reicht der Gültigkeitsbereich des Kulturdenkmalensembles auf beiden

Seiten des Rennsteiges jeweils 50 Meter:

- Hörschel — Clausberg

- Vachaer Stein — Glasbach

- Gr. Weißenberg — Gr. Jagdberg bis Abzweig zur Tanzbuche

- Spießberg — Dreiherrenstein am Hangweg

- Neue Ausspanne — Ausspanne Neuhöfer Wiesen

- Ausspanne Neuhöfer Wiesen — Wachsenrasen

- Wachsenrasen — Abzweig Karin-Hütte

- Rondell — Schmücke

- Schmücke — Mordfleck

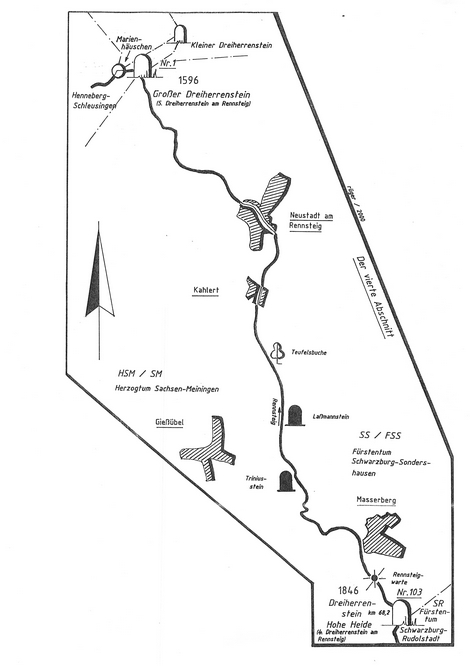

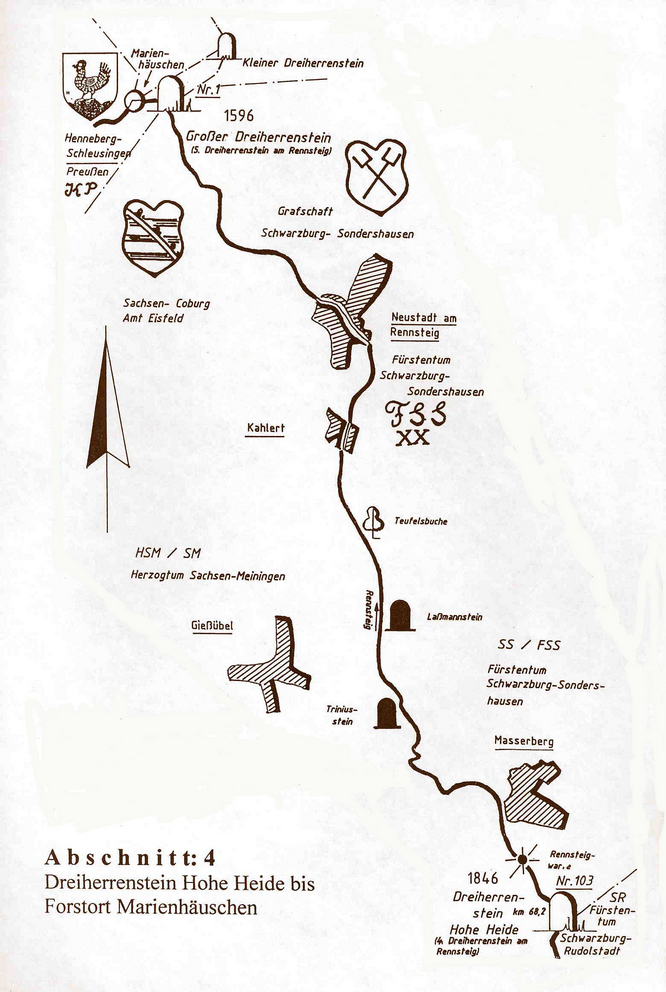

- Allzunah — Gr. Dreiherrenstein

- Limbach — Ortseingang Neuhaus (Rennsteig-km 110 — 116,0)

- Bahnhof Ernstthal — Waldstraße Piesau/Brandstraße (Rennsteig-km 120,8 — 125,0)

- Waldrand vor Spechtsbrunn — Kalte Küche (Rennsteig-km 127,5 — 129,5)

- Waldrand südöstlich "Kalte Küche" — Schildwiese (Rennsteig-km 130,0 — 132,0)

- Zwischen Kurfürstenstein und Blankenstein sind insbesondere die Abschnitte Rennsteig-km 144,3 —

148,2 sowie 148,5 — 155,3 sowie 160,6 — 161,7 sowie 163,5 — 164,2 sowie 167,5 — 168,3

unverändert.

Dagegen sind die nachfolgenden Abschnitte bereits verändert und somit von geringerem

Denkmalwert. In diesen Abschnitten reicht der Gültigkeitsbereich des Kulturdenkmalensembles auf

beiden Seiten des Rennsteiges jeweils 20 Meter:

- Clausberg — Vachaer Stein (Trassenführung durch Anlage eines Parallel-Weges verändert)

- Glasbach — Kleiner Weißenberg (Trassenführung durch Anlage eines Parallel-Weges verändert)

- Abzweig Tanzbuche — Heuberg (Trassenführung durch Anlage eines Parallel-Weges verändert)

- Heuberg — Abzweig Spießberghaus (Trassenführung durch Anlage eines Parallel-Weges verändert)

- Karin-Hütte — Grenzadler (chaussiert/Schotterstraße)

- Grenzadler — Rondell (durch Versorgungsleitungen stark verbreitert)

- Mordfleck — Allzunah (Trassenführung durch Anlage eines Parallel-Weges verändert)

- Stadtgebiet Neuhaus: historische Wegeführung verändert (Rennsteig-km 117,0 — 119,0)

- Gebiet Bahnhof Ernstthal, historische Wegeführung verändert

- Waldstraße Piesau — Brandstraße, historische Trassenführung verändert (Rennsteig-km 125,0 —

126,0)

- Gebiet Roter Berg vor Spechtsbrunn, historische Trassenführung verändert (Rennsteig-km 126,5 —

127,5)

- Kalte Küche — Waldrand, Kolonnenweg asphaltiert (Rennsteig-km 129,5 — 130,0)

- innerhalb der Teilstrecke Kurfürstenstein — Blankenstein sind folgende Abschnitte stärker verändert:

146,0 — 146,5 sowie 148,2 (Friedhof Brennersgrün) — 149,0 (Ochsenhut Brennersgrün) sowie 159,8

— 160,5 sowie 161,5 — 163,5 sowie 164,2 — 167,5

Erfurt, 23.09.1997.

Landesamt für Denkmalpflege

Erfurt, 29.06.1999

Az.:INV/001/99

ThürStAnz Nr.

Eintragung von Denkmalensembles in das Denkmalbuch – Korrektur

hier: Denkmalensemble „Plänckner’scher Rennsteig“ (Thüringer Rennsteig) INV/014/08

veröffentlicht im ThürStAnz Nr. 30/1999 (INV/001/99)

Bezug:

gemäß § 2 Abs. 2 ThürDSchG in der Fassung der Neubekanntmachung vom

14. April 2004 (GVBl. Nr. 10/2004 S. 465), geändert durch Gesetz vom

23. November 2005

(GVBl. 16/2005 S. 359)

In Abstimmung mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt werden aus denkmalrechtlichen Gründen

folgende Korrekturen vorgenommen:

1. Der „Thüringer Rennsteig“ wird nicht wie bisher als Denkmalensemble § 2 Abs. 2

ausgewiesen, sondern als Einzel-Kulturdenkmal im Sinne einer Sachgesamtheit § 2 Abs. 1.

2. Der in der Beschreibung des Kulturdenkmals (Anlage 1) aufgeführte Geltungsbereich auf

beiden Seiten des Rennsteigs von 50 Metern und 20 Metern in jeweils unterschiedlichen

Streckenabschnitten wird aufgehoben und ersatzlos gestrichen. Das bedeutet, dass sich der

Denkmalschutz ausschließlich auf den historischen Verlauf des Rennsteigs sowie seine

Sachteile Grenzsteine, Wegweiser, Gedenksteine und Schrifttafeln sowie Wegkreuzungen,

Pässe und Raststätten bezieht.

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Erfurt, 09.06.2008

Az.: INV/014/08

ThürStAnz. Nr. 26/2008 S. 992

30/1999 S. 1665-1666

Die historische Entwicklung des Denkmalschutzes und Naturschutzes am Rennsteig

Mit der Unterschutzstellung werden die über ein Jahrhundert andauernden Bemühungen zahlreicher Rennsteigforscher und interessierter Freunde der Region belohnt, welche sich um die Schutzwürdigkeit einer reizvollen Landschaft bisher bemühten. Solange die Grenzsteine Ländergrenzen markierten, war deren Existenz durch Verordnungen und Gesetze geschützt und ihre Bedeutung eindeutig definiert.

Mit dem Wegfall der Kleinstaaterei in Thüringen nach 1918, verloren die Steine ihre ursprüngliche Bedeutung, zumindest dort, wo sie nicht unmittelbar eine weiter bestehende Grenze markierten. Dies war auch für den überwiegenden Teil des Rennsteiges der Fall, in welchem die ehemalige Landesgrenze durch die Mitte des Rennsteigs gebildet wurde.

Durch die verstärkt aufkommende Rennsteigbewegung wurde über eine Organisation nachgedacht und so bildete sich 1896 der Rennsteigverein. Besonders auf Initiative dieses Vereines wurden regelmäßige Inventuren des Grenzsteinbestandes durchgeführt. Leider kam es nie zu einer kompletten Veröffentlichung der Ergebnisse der Erhebungen.

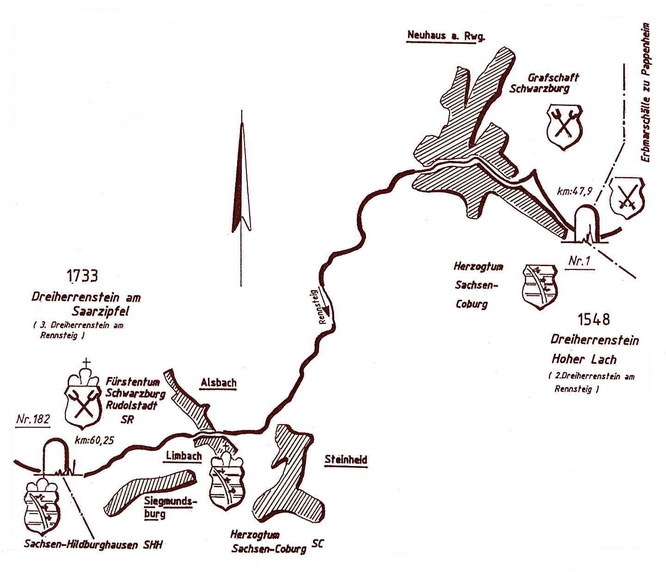

Beispielsweise wurde in der Bekanntmachung der Ordnung zur 25. Pfingstrennfahrt 1926, Blankenstein - Hörschel über eine geplante

...gemeinsame Überprüfung der Grenzsteinstrecke 1-136, Dreiherrenstein Hoher

Lach- Limbach, auf Vollständigkeit und Erhaltungszustand der Grenzsteine (Nummer

oder Doppelnummer, Wappenform, Jahreszahlen, Richtungsstriche oder- winkel)...

Quelle: Mareile Bote des Rennsteigvereins. II. Jahrgang Nr. 2 vom 1.Mai 1926. S. 74-75. berichtet.

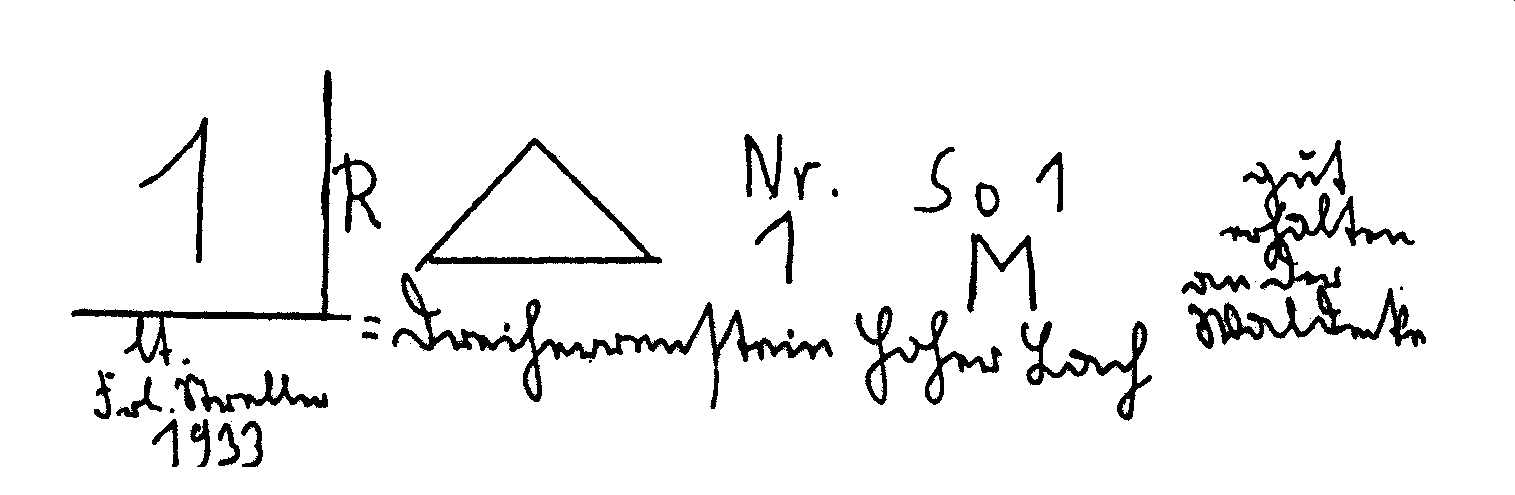

In der Folge wird im Mareile immer wieder über eine Katalogisierung diskutiert. Unter dem Titel: Freiwillige vor, wird in der Ausgabe Nr. 3 vom 1. August 1926 von Johannes Bühring eine Anleitung zur einheitlichen Steininventur vorgeschlagen.

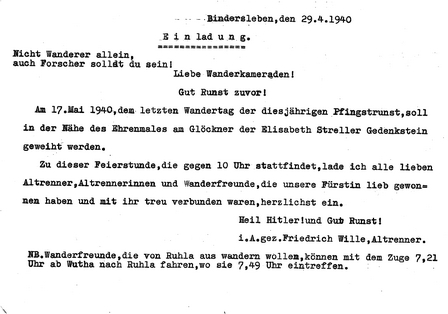

Besondere Verdienste bei diesen Arbeiten haben sich Elisabeth Streller und Prof. Hermann Böttger erworben. Elisabeth Streller erstellte einen Arbeitsplan zur generellen Erfassung aller relevanten Daten des Rennsteiges.

Quelle: Mareile Bote des Rennsteigvereins. I. Jahrgang Nr. 2 vom 1. März 1927. S. 11-12.

In den Folgejahren wurde die Grenzsteininventur immer wieder aktualisiert. Leider sind die Unterlagen aber nicht mehr auffindbar.

Natürlich gab es auch Aktivitäten anderer Art, die den Bestand der Grenzsteine am Rennsteig akut gefährdeten.

Unter der Überschrift: Die Republikanische Beschwerdestelle und die Rennsteiggrenzsteine, veröffentlicht das Mareile Nr. 1 vom 01. Februar 1926 nachfolgend ungekürzt wiedergegebene Artikel:

Thüringisches Ministerium für Inneres und Wirtschaft, Abt. Inneres Weimar,

an die Republikanische Beschwerdestelle, Berlin.

Auf Ihr eingeschriebenes Schreiben vom 9. November wegen Beseitigung

von Grenzsteinen am Rennsteig haben wir sofort den Kreisdirektor in

Arnstadt beauftragt, die nötigen Ermittlungen vorzunehmen. Dieser hat uns

berichtet, dass infolge des auf dem Thüringer Walde liegenden Schnees

zurzeit die Wege dort nahezu völlig unpassierbar und auch die Steine, die

Ihren Anstoß erregt haben, unter dem Schnee fast ganz verschwunden sind.

Es ist uns deshalb zurzeit zu unserem größten Bedauern leider nicht

möglich, genauere Feststellungen zu machen, um so mehr, als die beiden

von Ihnen genannten Steine nicht die einzigen Grenzsteine auf dem

Rennsteig im Landkreise Arnstadt sind, die noch die alten

Hoheitsbezeichnungen tragen. Wir sind deshalb zu unserem größten

Bedauern genötigt, die wichtige Angelegenheit bis zum Eintritt besseren

Wetters zurückzustellen. Wir werden aber die Witterung auf dem Thüringer

Walde mit größter Aufmerksamkeit verfolgen und werden, sobald es uns

möglich ist, weitere Feststellungen zu treffen versuchen. Wir werden Ihnen

dann sofort Nachricht geben.

gez.: Dr. Sattler

Die Republikanische Beschwerdestelle, Berlin, an das Thüringische

Ministerium, Abt. Inneres, Weimar.

Den gefl. amtlichen Bescheid vom 11. Dezember haben wir mit großem

Vergnügen erhalten. Wir nahmen gern davon Kenntnis, daß der Herr

Minister Dr. Sattler sich bereit erklärt hat, die Grenzsteine mit der

monarchistischen Bezeichnung entfernen zu lassen. Was die

angeschnittene Witterungsfrage auf dem Thüringer Walde anlangt, so sind

wir der Meinung, dass das dortige Ministerium bei der Bearbeitung der vielen

wichtigen Dinge vielleicht nicht in der Lage sein dürfte, gerade diese

Angelegenheit genau im Auge zu behalten. Wir werden uns deshalb

gestatten, diese Sache für einige Monate zurückzustellen und bei Beginn

des Frühjahres, wenn die Schneemassen verschwunden sind, dann diesen

Fall dem Herrn Staatsminister Dr. Sattler oder dem dann amtierenden Herrn

Minister des Innern erneut vorzulegen.

gez. Republikanische Beschwerdestelle.

Hier wird deutlich, welche Wirkung eine fehlende Sachkenntnis der geschichtlichen Hintergründe hervorbringen kann. Die Unwissenheit war aber nur der Vorbote einer noch schlimmeren Entwicklung während der Hitlerdiktatur. Am 15. November 1933 erschien in der Nr. 268 der Suhler Zeitung folgender Artikel:

Jugend kennt keine innerdeutschen Grenzen

„Unter dem gewaltigen Eindruck der Einigung aller Deutschen begab sich

eine Abteilung der Hitlerjugend aus Mainz zu den preußisch-hessischen

Grenzsteinen, um sie kurzerhand zu beseitigen“.

Der ständigen Intervention des Rennsteigvereins in Zusammenarbeit mit den Forstund Katasterämtern war es zu verdanken, dass größerer Schaden am Steinbestand vermieden wurde. Bei sogenannten Landesgrenzbegehungen wurden alle Steine kontrolliert, nötigenfalls gerichtet oder tiefer gesetzt.

Am 19. Mai 1934 wird auf der Jahreshauptversammlung des Rennsteigvereines in Blankenburg a.d. Saale unter Punkt 5 der Tagesordnung über den Schutz des Rennsteiges diskutiert.

Quelle: Mareile Bote des Rennsteigvereins. II. Jahrgang Nr.4 vom 1.Juli 1934. S. 131-132.

In der Folge wird am 31. August 1940 eine Vorläufige Anordnung über die einstweilige Sicherstellung von Landschaftsteilen beiderseits des Rennsteiges verabschiedet. Damit würdigt man erstmalig den Schutz des Rennsteiges als Gesamtheit.

Nachfolgend der Text dieser Anordnung im Originalwortlaut:

Vorläufige Anordnung über einstweilige Sicherstellung von Landschaftsteilen

beiderseits des Rennsteiges

Auf Grund der §§ 5, 17 und 19 des Reichsnaturschutzgesetzes vom

26.6.1935 (RGBl . 1, S . 821) in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur

Änderung und Ergänzung des Reichsnaturschutzgesetzes vom 1.12.1936

(RGBl. 1, S. 1001) und des Dritten Gesetzes zur Änderung des

Reichsnaturschutzgesetzes vom 20.1.1938 (RGBl.1, S. 36), sowie des § 11

Abs. 3 und des § 13 der Durchführungsverordnung vom 31.10.1935 (RGBl.

1, S. 1275) wird mit Ermächtigung der Obersten Naturschutzbehörde

zugleich für die in den Regierungsbezirken Erfurt, Kassel und Ansbach

gelegenen Landschaftsteile zur einstweiligen Sicherstellung des im § 1

näher bezeichneten Geländes folgendes verordnet:

§ 1

Die in der Landschaftsschutzkarte bei der höheren Naturschutzbehörde in

Weimar eingetragenen Landschaftsteile beiderseits des Rennsteiges

zwischen Eisenach und Blankenstein a. d. Saale werden in einer Tiefe von

durchschnittlich 500 m einstweilig sichergestellt.

§ 2

1. Es ist verboten, innerhalb der Geländestreifen von 500 m beiderseits des

Rennsteigs zwischen Eisenach und Blankenstein a. d. Saale Änderungen

vorzunehmen, die geeignet sind, die Natur zu schädigen, den Naturgenuss

zu beeinträchtigen oder das Landschaftsbild zu verunstalten.

2. Im besonderen ist verboten:

a) innerhalb der geschützten Geländeteile Gehölze, Bäume und Hecken,

Tümpel und Seen oder sonstige für das Landschaftsbild wichtige

Landschaftsbestandteile zu verändern, zu beschädigen oder zu beseitigen.

b) Bauwerke aller Art, einschließlich von Mauern und Zäunen, zu errichten

oder zu verändern: - (die für den laufenden Betrieb der Forstverwaltung

notwendigen Vorrichtungen wie Kulturgatter und Wildzäune werden

hierdurch nicht berührt) - ;

c) Müll oder Schutt abzulagern oder Sand- und Kiesgruben, Steinbrüche und

dergl. anzulegen;

d) oberirdische Drahtleitungen zu erstellen;

e) Inschriften anzubringen, soweit sie nicht auf den Naturschutz oder die

Wegebezeichnung Bezug haben;

f) grundstücksweise außerhalb des bisherigen Waldes aufzuforsten;

g) solche Eingriffe im Walde vorzunehmen, die das Landschaftsbild

verunstalten.

§ 3

1. Unberührt von Vorschriften im § 2 bleibt die land- und forstwirtschaftliche

Nutzung, soweit sie dem Inhalt und Zweck dieser Anordnung nicht

widerspricht.

2. Ausnahmen von den Vorschriften dieser Anordnung können von mir in

besonderen Fällen im Einvernehmen mit den beteiligten Behörden

genehmigt werden.

§ 4

Wer den Bestimmungen dieser Anordnung zuwiderhandelt, wird nach §§ 21

und 22 des Reichsnaturschutzgesetzes und dem § 16 der

Durchführungsverordnung bestraft.

§ 5

Diese Anordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe in Kraft.

Weimar, den 31.August 1940.

Der Reichsstatthalter in Thüringen.

Der Staatssekretär und Leiter des Thüringischen Ministeriums des Innern -

als höhere Naturschutzbehörde -

P a b s t i . A .

- III A 3106

Leider kam es durch den 2. Weltkrieg zu einer Interessenverschiebung, so dass dieser Gesetzesvorstoß im Prinzip nur Makulatur war. Auch auf dem Territorium der ehemaligen DDR waren Natur- und Denkmalschutz gesetzlich geregelt. Wirtschaftliche, politische und militärische Interessen aber verhinderten oftmals ihre umfassende Durchsetzung. So verläuft eine Hauptgastrasse über weite Strecken auf dem Rennsteig. Viele der heute fehlenden Steine fielen den damaligen Erdarbeiten zum Opfer. Bei Forstarbeiten wurden einige Steine durch umstürzende Bäume beschädigt oder vernichtet. Aus dem Jahre 1978 stammen beispielsweise Dokumente zur Verlegung des Rennsteiges in Neuhaus a. Rwg. Die Verlegung erfolgte im Zusammenhang mit dem Beginn der Bauarbeiten am Pumpspeicherwerk Goldisthal.

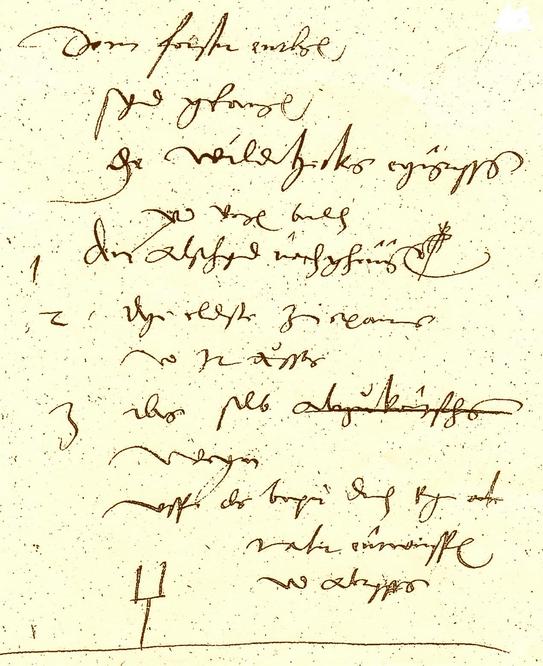

Zu diesem Zweck wurden seinerzeit großflächige Abholzungen im Bereich des Herrnberges vorgenommen. Der Originalrennsteig verläuft genau durch das Gebiet. Mit etwas planerischem Geschick hätte hier größerer Schaden vermieden werden können. Die Umverlegung wurde durchgeführt und im Rahmen von Schulungen der sozialistischen Kader diskutiert. Nachfolgend, auszugsweise eine Einladung für eine solche Schulung:

Einladung

In Vorbereitung der 26. Tagung der Stadtverordnetenversammlung findet zur

weiteren Qualifizierung der Abgeordneten und weiterer Führungskräfte die

nächste Schulung lt. Schulungsplan am

Donnerstag, dem 20.07.1978, 16.00 Uhr im Röhrenwerk Neuhaus -

Abgeordnetenkabinett -

mit dem Thema:

„Die Rolle der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit für die Erhöhung der

Effektivität in der staatlichen Leitungstätigkeit und Beratung über Probleme,

die im Zusammenhang mit dem Bau des Pumpspeicherwerkes Goldisthal,

Teilobjekt Umschlagplatz Herrnberg, wie z. B. Verlegung des Rennsteiges

usw. stehen“

statt.

Referent: Koll . ............ , Rat des Kreises, Plankommission

Wir laden Sie dazu ein und bitten um Ihre Teilnahme.

Wir weisen darauf hin, dass in der Stadtverordnetenversammlung am

27.07.1978 wegen der Verlegung des Rennsteiges ein Beschluss gefasst

werden soll und dass es sich deshalb unbedingt notwendig macht, an dieser

Beratung teilzunehmen.

Zur besseren Orientierung übersenden wir in der Anlage drei Vorschläge

(Information Nr. 3 - 5 / 1978) zur Verlegung des Rennsteiges, wobei wir den

Vorschlag Nr. 2 als Vorzugsvariante angeben.

Wir bitten Sie, in der Abgeordneten - Schulung Ihre Meinung dazu zu

äußern.

Außerdem bitten wir Sie, die Einladung an der Wache des VEB Röhrenwerk

vorzuzeigen und pünktlich zu erscheinen.

3 Anlagen

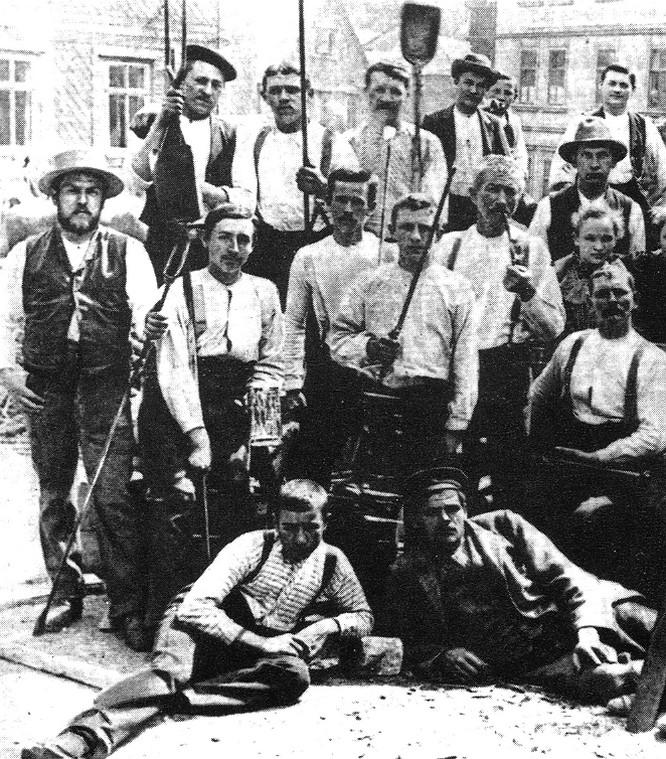

Holzeinschlag am Herrnberg bei Neuhaus am Rennweg (oben), Gasleitungsbau Limbach (unten)

hist. Fotos, G. Weiss

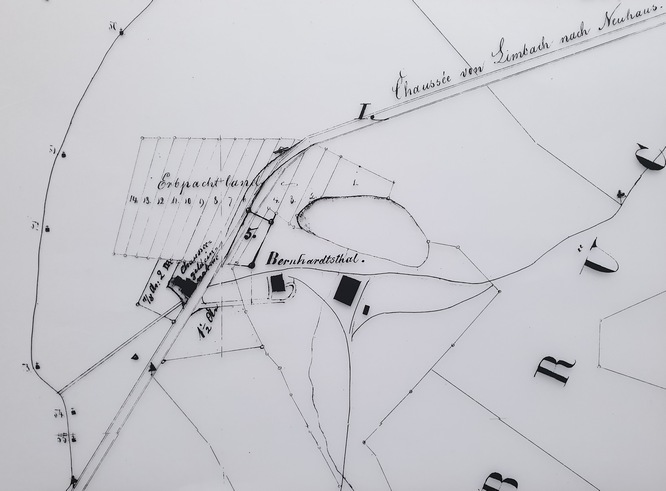

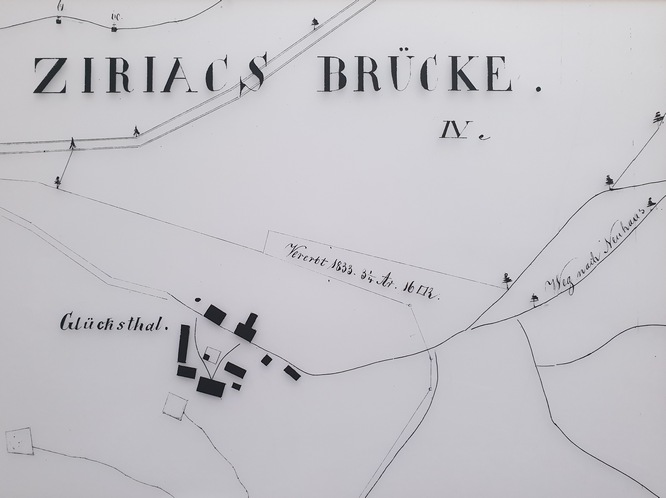

Positiv ist zu bewerten, dass alle in diesem Bereich sichtbaren Steine sichergestellt und im Geißlermuseum in Neuhaus am Rennweg eingelagert worden sind. Drei Grenzsteine erhielten an der favorisierten Ausweichstrecke zwischen Neuhaus und Bernhardsthal einen neuen Standort und wurden somit ihrer eigentlichen Funktion beraubt, denn diese Grenzsteine waren ursprünglich keine Wegemarkierung für Rennsteigwanderer, sondern durch den Steinsatz wurden Grenzen eindrucksvoll dokumentiert, die auch beim Bau des Umschlagplatzes für das Pumpspeicherwerk noch völlige Gültigkeit besaßen. Die Arbeiten am Umschlagplatz wurden in den 80iger Jahren des 20. Jahrhunderts wegen Kapazitätsmangel eingestellt. Zurück blieben neben der Zerstörung wertvoller Grenzzeugen auch nie wieder gut zu machende Schäden an Natur und Umwelt. Ein Trost für alle Verfechter der

damaligen Ideologie bleibt aber, dass nach der politischen Wende die Arbeiten an der gleichen Stelle wieder aufgenommen wurden. Der Rennsteig wurde als Medientrasse für die Arbeiten im Zusammenhang mit den neu entstehenden Gewerbegebieten in unmittelbarer Nachbarschaft genutzt, umverlegt und in seiner ursprünglichen Trasse völlig zerstört.

Mit der fortschreitenden Vernichtung wertvollen Kulturgutes beiderseits des Rennsteiges wird einerseits die geschichtlich gewachsene Rennsteigbewegung ignoriert, andererseits werden Teile der Haupttourismusattraktion in Thüringen, welche nun einmal der Rennsteig ist, zerstört.

Wahrscheinlich ist es aber einfacher Sponsorengelder aufzutreiben, um Zerstörtes wieder instand zu setzen, als im Vorgriff einvernehmliche Lösungen zu finden, die eine solche Entwicklung verhindern. Diese Entwicklung macht offenbar vor gesellschaftlichen Systemen keinen Unterschied - eine traurige Gemeinsamkeit.

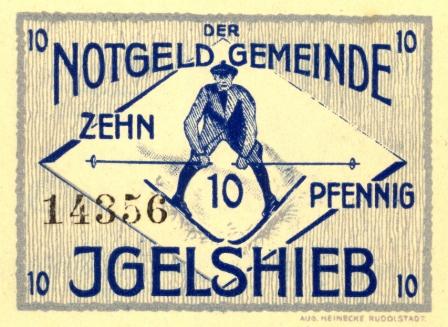

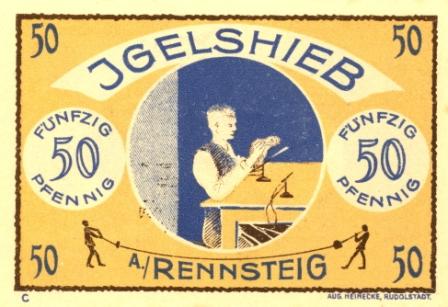

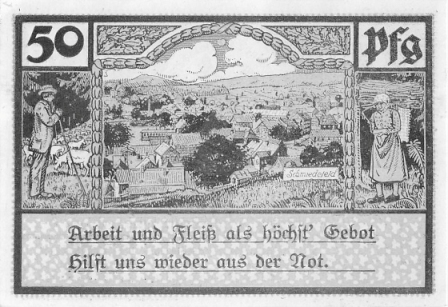

Schwarzburger Meilenstein in Igelshieb (oben), Rennsteiglauf um 1970 in Limbach (unten)

hist. Fotos, G. Weiss

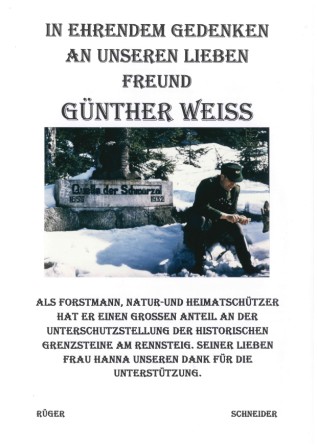

Maßgebend für die Durchsetzung des Natur- und Denkmalschutzes in der DDR waren meistens die Mitglieder des ehemaligen Kulturbundes. Es passte so gar nicht in das Konzept des real existierenden Sozialismus, dass es Menschen gab, die sich mit der Geschichte des Steinsatzes beschäftigten, war diese Geschichte doch ein Relikt der verpönten monarchistischen Kleinstaaterei. Auf lokaler Ebene wurden die interessierten Bürger häufig als Volks- oder Heimattümler bezeichnet. Aber gerade der Hilfe dieser Freunde ist es zu verdanken, dass in schweren Zeiten, ein historisches Kulturgut bewahrt wurde. Stellvertretend für Alle sind hier Werner Messing und Günther Weiss zu nennen, die in regelmäßigen Abständen den Steinbestand kontrollierten und darüber Protokoll führten.

In Kleinschmalkalden war es besonders Helmut Köllner, welcher den Nachlass von Werner Messing auswertete und zur Dokumentation zusammenstellte. Die Freunde des Vereins für Schmalkaldische Geschichte und Landeskunde e.V. waren es auch, die federführend bei der Unterschutzstellung mitwirkten. Unter ihrer Regie wurden die gesamten notwendigen Unterlagen zusammengestellt und zur Bearbeitung an das Landesamt für Denkmalpflege übergeben. Um diese aufwändigen Arbeiten auch weiterhin durchführen zu können, ist es wichtig, jüngere Menschen zu mobilisieren und für die aktive Unterstützung zum Erhalt der Grenzsteine zu gewinnen. Über die schulische Ausbildung kann das Engagement für die örtliche Geschichte gefördert werden, damit interessierte Jugendliche gewonnen werden, die später einmal die Arbeit der früheren Generationen fortsetzen können.

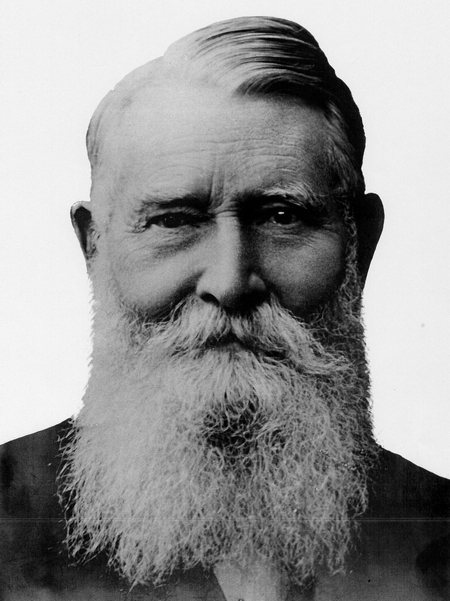

Werner Messing, Helmut Köllner, Erich Röder (v.li.n.re.),

Günther Weiss (oben rechts), Landschaftsschutzschild nach G. Weiss

hist. Fotos, G. Weiss

Seit dem Jahre 2004 kämpfen wir dafür, das denkmalgeschützte Inventar des Rennsteiges auch als Denkmal zu kennzeichnen. Auch hier können wir nicht im größeren Umfang auf die Hilfe aller beteiligten öffentlichen Institutionen bauen. Thüringen ist eines der wenigen Bundesländer, die die Pflicht zur Kennzeichnung der Denkmale nicht im Denkmalschutzgesetz verankert hat. Ist es Dummheit oder Berechnung?

Auch die Initiative zur Kennzeichnung der Denkmale verblieb bei uns. Bereits im Jahre 2004 ermittelten wir durch einen Wettbewerb das Schild, welches wir erstmals im Spätherbst 2009 in der Nähe besonders gefährdeter Grenzsteine im Neustädter Raum angebracht haben. Ganze 4 Jahre waren vergangen, bevor das erste Schild zur Kennzeichnung angebracht werden konnte.

Nachfolgend erstmals in der Rennsteiggeschichte eine Veröffentlichung aller 17 im Jahre 2004 eingereichten Wettbewerbsvorschläge.

Der Gewinner! (Bild 17) - schwarzes R auf gelbem Grund

So ist es kein Wunder, dass die im mit Schreiben des Landesamtes für Denkmalpflege angekündigte Änderung (Abschaffung) der Schutzzonen des Rennsteiges an die in Thüringen zuständigen Behörden mit Datum vom 25.09.2006 , erst am 09.06.2008 im Thüringer Staatsanzeiger veröffentlicht wurde (s. oben: Eintragung von Denkmalensembles in das Denkmalbuch – Korrektur).

Das geschah auf mein Veto hin, weil es einfach vergessen worden ist!

Ein weiteres Beispiel aus dem täglichen Leben ist bezeichnend für den Wert des Denkmalschutzes am Rennsteig:

Am 25. Januar 2000 reichte ich die Unterlagen für den Thüringer Denkmalschutzpreis 2000 über das Landratsamt Sonneberg beim Thüringer Landesamt für Denkmalpflege Erfurt ein.

Grundanliegen des Beitrages war die in den voran gegangenen Jahren durchgeführte Sanierung historischer Landesgrenzsteine, die seit dem Jahre 1997 unter Denkmalschutz stehen, durch Mitarbeiter des damaligen Katasteramtes Neuhaus am Rennweg. Insgesamt sanierten die Mitarbeiter, vor allem die Auszubildenden, fast 200 historische Landesgrenzsteine in ihrer Freizeit. Im Rahmen der Ausbildung zum Vermessungstechniker wurden die Grenzsteinstandorte vermessen. Die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb sollte eine Auszeichnung für den geleisteten persönlichen Einsatz während der Sanierungsarbeiten sein.

Der Beitrag wurde nicht bearbeitet, eine schriftliche Stellungnahme seitens des damaligen Landesamtes für Denkmalpflege ist nie erfolgt. Er blieb über ein Jahr unbearbeitet in den Schubladen einer bekannten Mitarbeiterin des Landesamtes liegen.

Übrigens ist im Bundesland Sachsen-Anhalt ein ähnlicher Beitrag dortiger Grenzsteinforscher mit dem Denkmalschutzpreis ausgezeichnet worden. Dort stehen die Grenzsteine aber nicht unter Denkmalschutz.

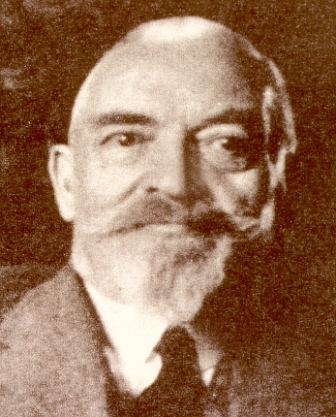

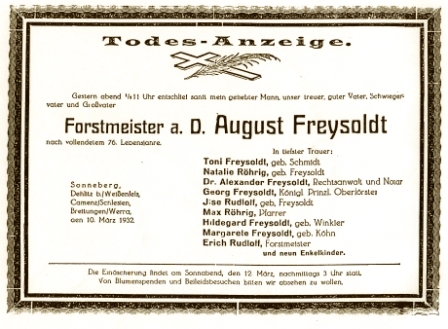

Freysoldt, August

*18. Januar 1856, Kranichfeld

†09. März 1932, Sonneberg

Ich muß bei der Arbeit bleiben , denn wenn man sich ausschaltet , so wird man rasch überständig.

(Freysoldt am 03.01.1931 an Felix Weßling)

Am 18. Januar 1856 wurde August Freysoldt in Kranichfeld geboren. Nach dem Studium war er als Praktikant in Neuenbau und Gösselsdorf tätig. Weitere Stationen seines beruflichen Wirkens waren Steinach und Trostadt bei Themar. 1912 wurde ihm die Leitung der Oberförsterei und der Forstschule Sonneberg übertragen. Hier arbeitete er bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1925.

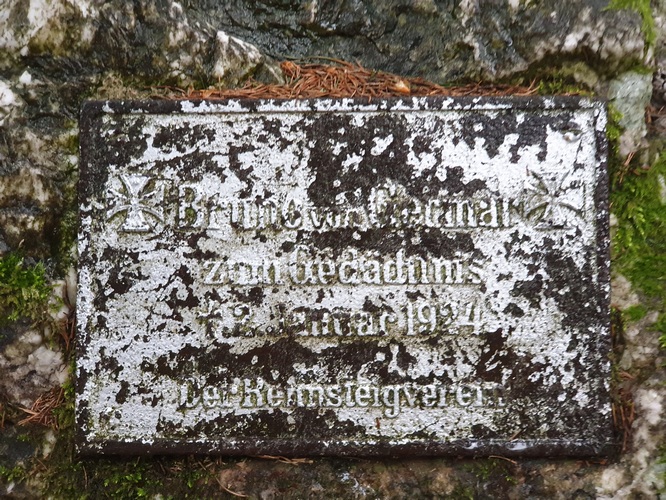

Noch zu Lebzeiten wurde Freysoldt, dessen Verdienste bereits damals hoch geschätzt wurden, ein Denkmal gesetzt. Am 20. September weihten Mitglieder des Verschönerungsvereines Sonneberg im Beisein von Freysoldt unweit vom Berlagrund auf halber Höhe zwischen der Sonneberger Altstadt und Neufang die Forstmeister- Freysoldts- Ruhe ein.[1]

Freysoldt's Ruh oberhalb der Sonneberger Altstadt im verwahrlostem Zustand

August Freysoldt verstarb am 09. März 1932 in Sonneberg.

evangelische Kirche zu Sonneberg in Thüringen

Familiengrab der Freysoldt's auf dem Sonneberger Hauptfriedhof

Freysoldt war ein unermüdlicher Forscher, der sich nie mit Erreichtem zufrieden gab. Er versuchte die Entwicklung der Forstgeschichte unserer Region umfassend darzustellen. Breiten Raum bei seiner Forschungsarbeit nahm dabei die Aufarbeitung von geschichtlichen Daten der Rennsteigregion ein.

Mit der laufenden Nummer 80 wurde der damalige Forstassessor Freysoldt am 14.10.1898 Mitglied im Rennsteigverein 1896.[2]

Zahlreiche fachliche Artikel erschienen seitdem im Mareile, dem Boten des Rennsteigvereins.

Die Qualität der dort veröffentlichten Fachbeiträge hatte durchaus ein sehr hohes Niveau. Ein ständiger Diskurs über die Deutung bestimmter historischer Zusammenhänge bezüglich der Rennsteigfrage wirkte sich günstig auf dieses hohe Niveau aus.

Freysoldts Abhandlungen standen hier neben so großen Namen wie Johannes Bühring, Ludwig Hertel, Luise Gerbing, Bruno von Germar, Max Kroebel, Felix Weßling, Heinrich Hess oder Regel und Werneburg, Riehl und Mitzschke. All diese Forscher machten sich verdient bei der Erforschung des Rennsteiges.

Schon ein Jahr nachdem Freysoldt Mitglied im Rennsteigverein wurde, erschien im Mareile sein erster Artikel: Die Berge am Rennsteig im Fürstentum Sachsen- Coburg.[3]

Zu diesem Zeitpunkt war Freysoldt noch als Forstassessor in Gösselsdorf bei Reichmannsdorf eingesetzt.

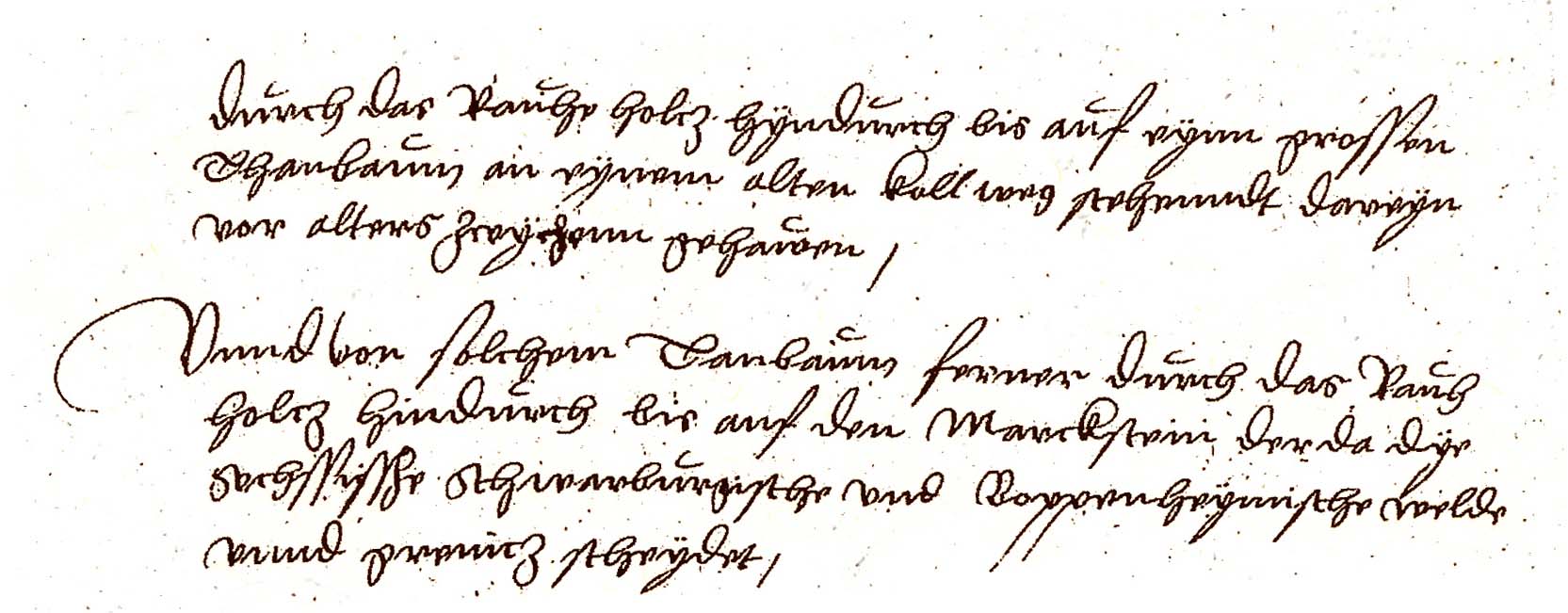

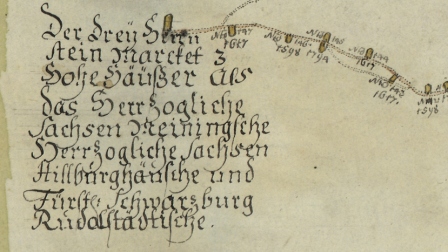

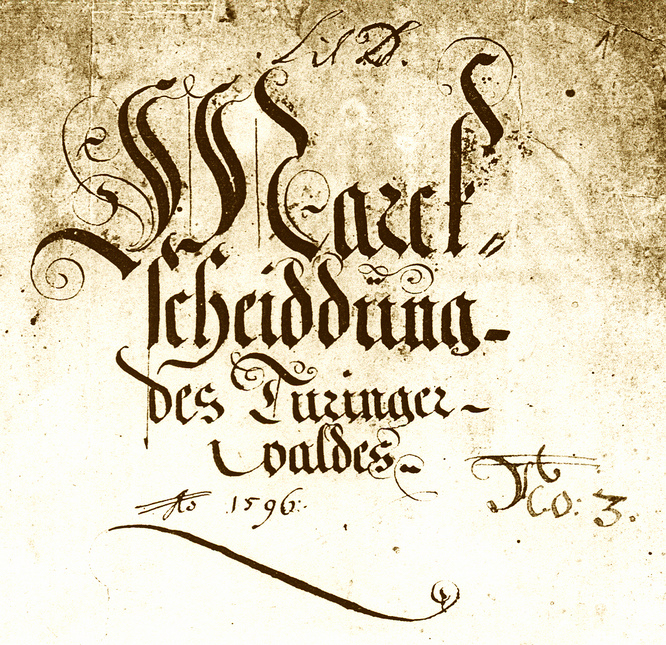

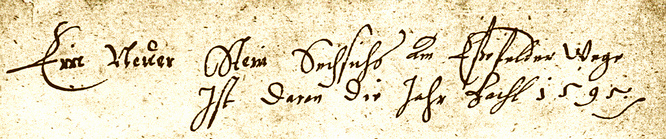

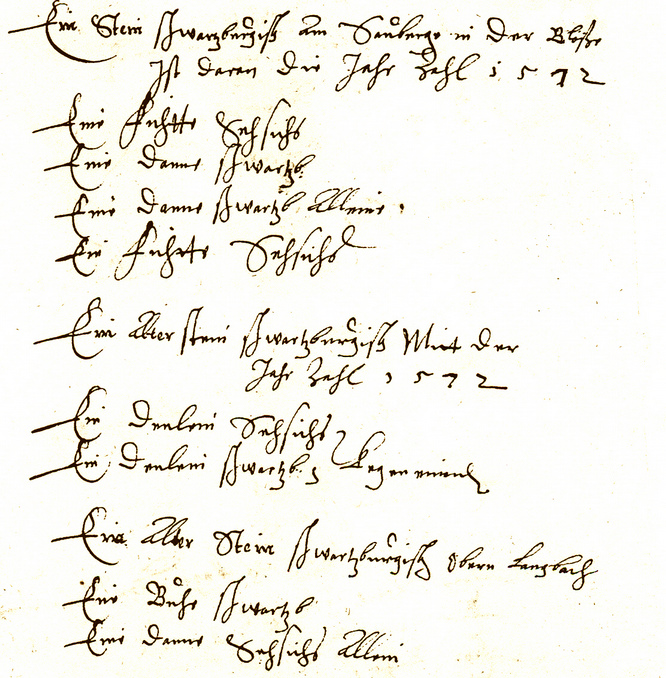

Umfangreiche Quellenstudien im Coburger Haus- und Staatsarchiv bildeten die Grundlage für diesen Artikel. Ausgangspunkt war die vom Coburger Herzog Casimir 1569 verordnete Grenzbereitung im Sonneberger Oberland an der Grenze zum Schwarzburgischen. Im Beitrag wird auch Bezug genommen auf die damals schon vorhandene Versteinung der Landesgrenze am Rennsteig.[4]

Die aufkommenden glas- und holzverarbeitenden Betriebe des Oberlandes waren auf das Holz als Rohstoff und Brennmaterial angewiesen. Durch regelmäßige Bereitungen wurde gewährleistet, dass eine ausreichende Kontrolle der Bestände vorgenommen wurde. Das damalige Oberland war nahezu vollständig mit Wald bedeckt.

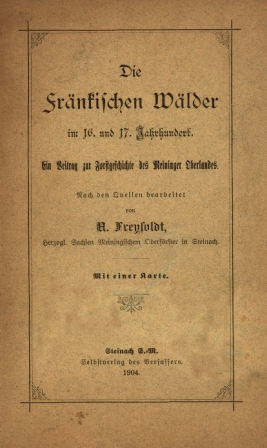

Man kann ohne Zweifel sagen, dass dieser Artikel bereits als Vorgedanke zu dem 1904 erschienenen Hauptwerk Freysoldts Die Fränkischen Wälder zu sehen ist.

Doch bis zum Erscheinen dieses Werkes war Freysoldt nicht untätig.

Im Februar 1900 berichtet Freysoldt über den Rückzug der Reichsarmee nach der Schlacht bei Roßbach (den 5.Nov. 1757 ) über den Thüringer Wald im Siebenjährigen Krieg.[5]

Der rechte Flügel der Armee zog sich bei Igelshieb über den Rennsteig zurück und lagerte u.a. am 11. November auch im Sonneberger Oberland bei Steinach und Lauscha. Das Zentrum der Armee überschritt auf der Kalten Küche den Rennsteig.

Ein weiterer Meilenstein im Schaffen von August Freysoldt war seine Abhandlung in den Schriften des Vereins für Sachsen- Meiningische Geschichte und Landeskunde im Jahre 1901: Der Rennsteig des Thüringer Waldes in seinem östlichen Teile eine Heerstraße und ein Verkehrsweg im Mittelalter.[6]

Anhand zahlreicher historischen Belege versucht Freysoldt nachzuweisen, dass der Rennsteig in seinem östlichen Teil die Berechtigung als Verkehrsweg im Mittelalter hatte. Er verglich die Breite des Weges an verschiedenen Punkten mit der Spurbreite von mittelalterlichen Fuhrwerken. Im Laufe der Jahrhunderte prägten sich auf bestimmten Teilen des Rennsteiges Fahrspuren von Fuhrwerken im Boden ein , welche ebenfalls mit in die Untersuchungen einbezogen wurden. War ein solcher Weg für Fuhrwerke nutzbar, hatte er natürlich auch strate-gische Bedeutung. Die Bestrebungen von Herzog Ernst dem Frommen, einen Weg für Truppenbewegungen von Hessen über den Höhenzug des Thüringer Waldes nach Böhmen zu suchen, bestärkte Freysoldt in seiner Theorie, dass der Rennsteig auch eine wichtige strategische Bedeutung hatte. In die Überlegungen von Freysoldt flossen auch noch geschichtliche Ereignisse aus dem 15. Jahrhundert ein, die die Theorie Freysoldts bestätigen sollten.

Freysoldt kannte man immer als aktives Mitglied im Rennsteigverein. Er berichtete z.T. auch über interessante Details im Zusammenhang mit der geschichtlichen Entwicklung in seinem unmittelbaren Wirkungsbereich. So finden wir im Mareile vom 01.09.1908 einem interessanten Kurzbericht über einen Silbermünzenfund bei Ernstthal am Rennsteig.[7]

1904 erschien dann seine Hauptarbeit: Die Fränkischen Wälder im 16. und 17. Jahrhundert.

Für die Bearbeitung war ein umfassendes Quellenstudium notwendig. Da Freysoldt bereits bei seinem Artikel von 1899 über die Berge des Coburger Oberlandes ausreichend Erfahrung gesammelt und wichtige Vorarbeit geleistet hatte, konnte er sich bei der neuen Aufgabe hervorragend auf diese Erkenntnisse berufen.

Neben einer Zustandsanalyse des Waldes, einer Beschreibung der Forstämter und verschiedener anderer Details, befasste er sich wieder ausführlich mit den regelmäßigen Grenzbereitungen der damaligen Zeit im Rennsteiggebiet.

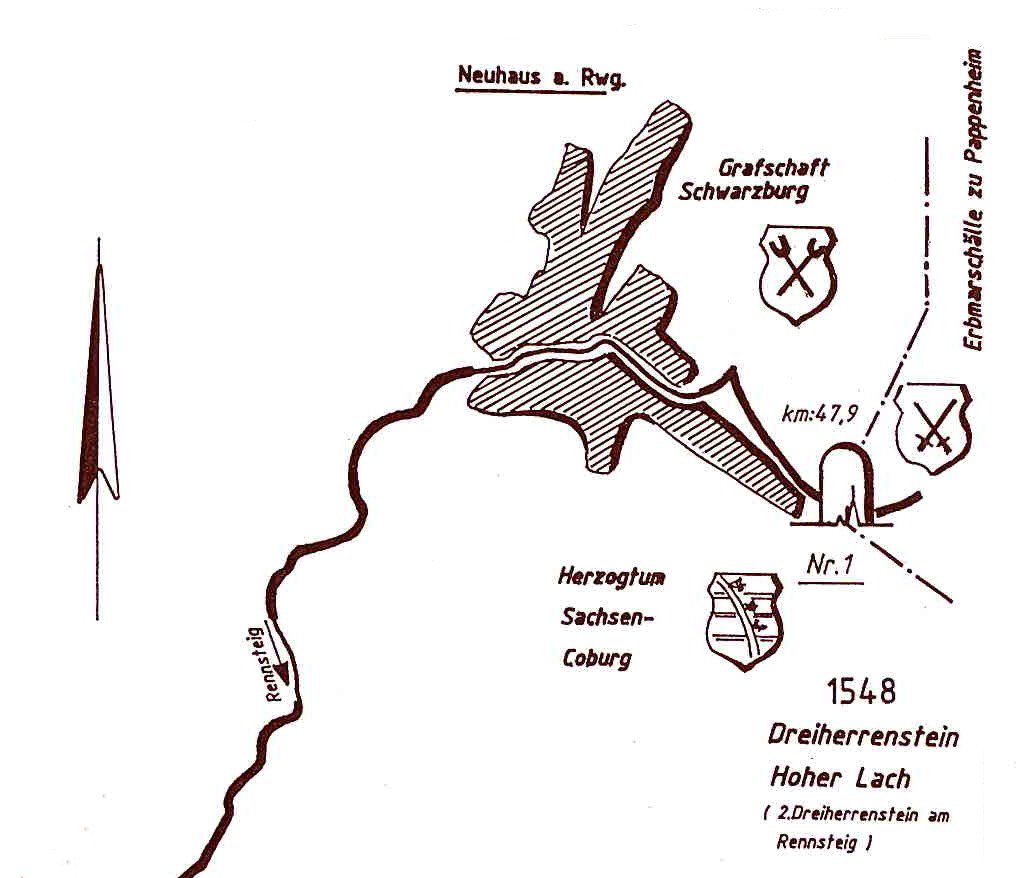

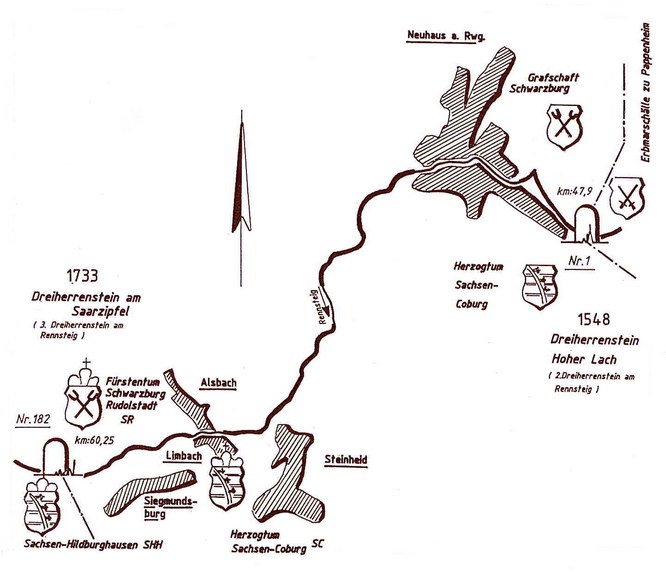

Die „Schnebelichte Buche“ im Zusammenhang mit dem um 1548 gesetzten Dreiherrenstein Hoher Lach sowie die „Schmale Buche“, werden in den Forst- und Grenzbereitungen als markante Punkte immer wieder genannt. Besonders das Gebiet um die „Schnebelichte Buche“ war ein beliebtes Streitobjekt bei den damaligen Herrschern der Anliegerstaaten.

Urkunden in den Archiven von Rudolstadt, Meiningen und Coburg wiesen Markscheidungen nach, die sich bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts zurückverfolgen lassen.[8]

Waren es anfänglich Lach- oder Malbäume, die die Grenze markierten, wurden diese Grenzen seit Ende des 15. Jahrhunderts zunehmend mit festen Grenzzeichen vermarkt. Die aufgrund der Verweslichkeit unsicheren Mal-bäume waren nicht zuletzt oft der Anlass zu Streitigkeiten über den Grenzverlauf. Ein Grenzstein, ab etwa 1500, mit den Hoheitszeichen der Anliegerstaaten dagegen, bot weit bessere Sicherheiten. Im Rennsteigabschnitt zwischen Hoher Lach und Hoher Heide existiert als ältester Stein auf der Pechleite hinter Friedrichshöhe wahrscheinlich ein Stein aus dem Jahre 1526.[9]

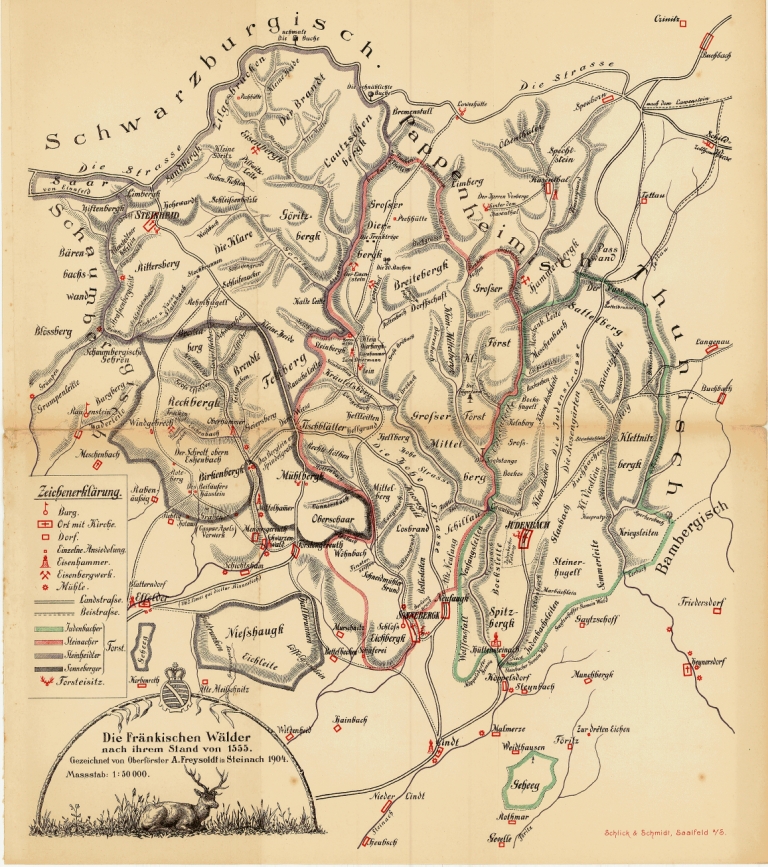

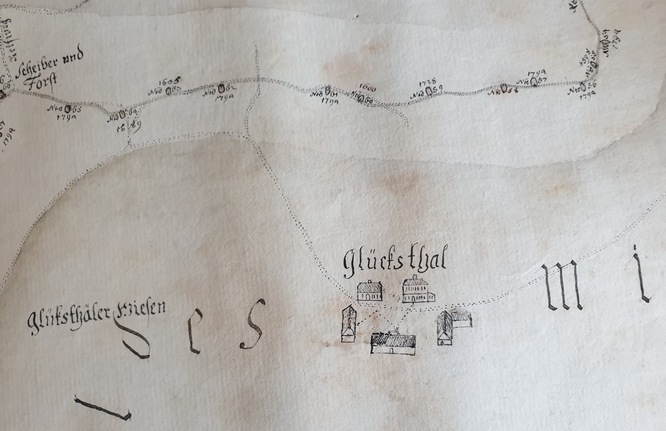

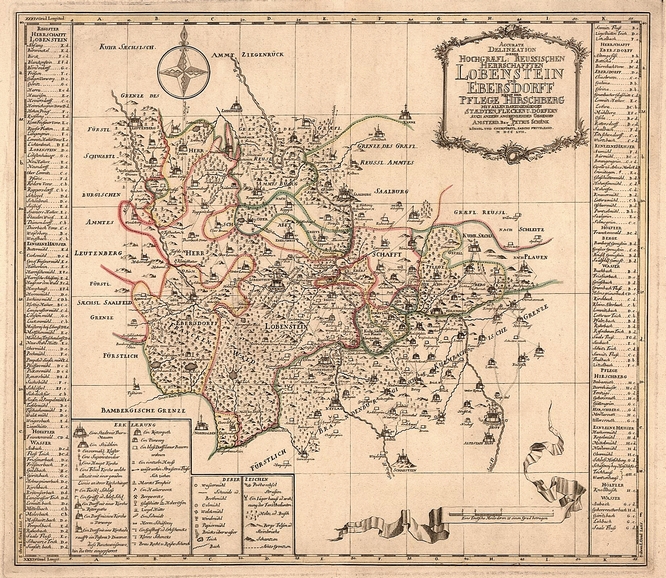

Als Anlage zu seinem Werk über die Fränkischen Wälder liefert Freysoldt eine Karte der Situation um 1555. Die Karte zeichnet sich übrigens durch eine hohe Lagegenauigkeit in Bezug auf die aktuelle Top. Karte 1:50000 des Thüringer Landesvermessungsamtes aus.

Wir schreiben das Jahr 1912. Freysoldt veröffentlicht im Mareile einen Beitrag über den ursprünglichen Zweck der Rennwege.[10]

Erstmals kommt es zur kritischen Auseinandersetzung, die, wie eingangs erwähnt, durchaus der Rennsteigforschung dienlich war. Die unterschiedlichen Auffassungen der Forschung zur Bedeutung des Wortes Rennsteig trug wesentlich zum qualitativ hohen Standard des veröffentlichten Schriftgutes bei.

Freysoldt und C. Riehl[11] bildeten mit ihrer konträren Meinung zu diesem Thema keine Ausnahme.

Zwischen 1906 und 1907 veröffentlichte Freysoldt einige interessante Artikel über regionale Details der Rennsteigregion. Der Bericht über Neustadt am Rennsteig[12] und die Laubeshütte[13] werden hier genannt.

Im Artikel: Des Weidewerks Rennwege[14] befasst sich Freysoldt wieder mit der alten Frage der jagdlichen Bedeutung des Höhenweges.

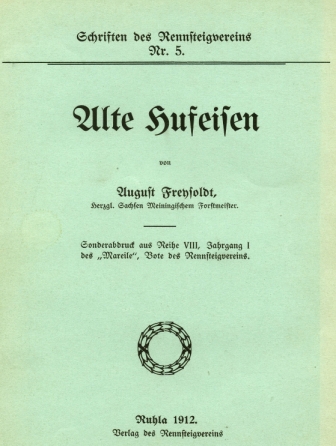

Ein weiterer Höhepunkt im Schaffen des Forstmannes war seine Veröffentlichung Alte Hufeisen.[15]

Diese erschien als Fortsetzungsserie im Mareile des Jahres 1912. Die hohe Qualität dieses Aufsatzes dokumentiert sich darin, dass der Rennsteigverein die Abhandlung in der Nr. 5 seiner wissenschaftlichen Schriftenreihe aufnahm. Die Arbeit war eine Fleißarbeit, da sie ohnehin ein Randgebiet der wissenschaftlichen Heimatforschung berührte, für das nicht gerade reich gesegnete Forschungsquellen vorhanden waren.

Freysoldt beabsichtigte mit den angeführten Untersuchungen über das Alter von Hufeisenfunden in der Rennsteigregion, Rückschlüsse auf das Alter und die ehemalige Bedeutung des Höhenweges ziehen zu können. Natürlich kann man nicht anhand von Einzelfunden sofort auf das Alter des Weges schließen, schon gar nicht Rückschlüsse auf seine ehemalige Bedeutung ziehen. Die Summe der Funde, die Vergleichbarkeit und die Zuordnung zu bestimmten Epochen zeichnen diese Forschungsarbeit aus. Erst dann gewinnt man gesicherte Ergebnisse, die wiederum aber nur einen kleinen Teil der Rennsteigforschung ausmachen. Alleine aus den Hufeisenfunden kann man nicht die Bedeutung des Weges ableiten, wohl aber den Zeitraum der erstmaligen Nutzung des Rennsteiges eingrenzen - und das war es, was Freysoldt erreichen wollte. Auch nach seinen Untersuchungen wird klar, der Rennsteig ist mit großer Sicherheit älter, als seine erste urkundliche Erwähnung im Kaufbrief vom 10. August 1330.

Freysoldts schöpferische Energie hatte sich bei den Fachleuten herumgesprochen. So verwundert es auch nicht, dass er 1912 nach Sonneberg übersiedelte und ihm hier die Leitung der Oberförsterei und der Forstschule am Eichberghof übertragen wurde. Hier arbeitete Freysold bis zu seiner Pensionierung 1925.

Sonneberger Forstamt

Es war eine Zeit, in der er durch seine Arbeit in Forstamt und Schule stark gefordert wurde. Trotzdem hielt er immer seinen Kollegen aus der Vereinigung der Altertumsfreunde die Treue. Seine Vorträge in dieser Zeit waren gut besucht und hatten durchweg gute Kritiken.

Im Nachruf auf Freysoldt wird ausdrücklich auf seinen positiven Einfluss in der Vereinigung hingewiesen.[16]

Nach seiner Pensionierung fand Freysoldt die Zeit, auch im Mareile wieder aktiv zu werden.

Am 10.Mai 1924 erscheint in der Beilage zur Sonneberger Zeitung von einem Mitstreiter Freysoldts im Rennsteigverein, Max Kroebel aus Suhl, ein Artikel über die Grenzen des Gefellwaldes und des Heidewaldes und dessen Rennsteiges im Jahre 1162.

Kroebel, als streitbarer Zeitgenosse im Rennsteigverein bestens bekannt, setzte sich ebenfalls seit geraumer Zeit mit der Rennsteigfrage auseinander. Bemerkenswert sind seine Forschungen zur Geschichte des mittleren Renn-steiges. Kroebel war ein Verfechter der Grenzgraben- und Scheidewegtheorie.

Freysoldts Artikel Die Rennsteigurkunde von 1162[17] vom März 1930, setzte sich kritisch mit der Auffassung von Kroebel auseinander. Es ging um eine unterschiedliche Interpretation der Urkunde aus dem Jahre 1162 zwischen dem Abt von Banz und dem Grafen Wolfeswac. Strittig zwischen Kroebel und Freysoldt war der Verlauf der Grenze dieser Jagdgründe. Freysoldts kritischer Beitrag folgte im Mareile, nachdem Kroebel seinen Aufsatz von 1924 im Januar 1930 nochmals im Mareile veröffentlichte.

Noch zweimal veröffentlicht Freysoldt im Mareile, dem Boten des Rennsteigvereins, Arbeiten über seine Forschungen zur Rennsteigregion. Vom Januar bis Mai 1931 erscheint sein hochinteressanter Beitrag über den Wald der Ortlande in Franken und seine nördliche Grenze.

Unverkennbar in diesem Beitrag ist die enge Verbindung zu seinen Ausführungen über die Fränkischen Wälder. Hier schildert er die Situation der Wälder in den nördlichen Gebieten der ehemaligen Ämter Sonneberg und Eisfeld, welche in der damaligen Zeit auch als Ortlande bezeichnet werden.[18]

Sein letzter Artikel über die Jagdrennsteige auf dem westlichen Teil des Thüringerwaldes erscheint im September 1931. Auch hier stellt Freysoldt wieder die Verbindung des Rennsteiges zu einer alten historischen Jagdgrenze her.[19] Noch vor der Drucklegung dieses Artikels im Mareile referierte Freysoldt zu diesem Thema am 17. April 1931 letztmalig vor seinen Freunden der Altertumsvereinigung.

Mit ihm hat Sonneberg einen großartigen, nimmermüden Heimatforscher verloren. Nur Wenigen wurde bereits seit Lebzeiten ein Denkmal gesetzt. Freysoldt gehörte zu diesen Wenigen.

Mit wem er Freundschaft geschlossen, dem war er Freund in allen Le-benslagen. Er war einer von altem Schrot und Korn, der das Herz auf dem richtigen Fleck hatte, der sein Vaterland über alles liebte und schwer unter dessen Niedergang litt. Wir aber können stolz sein, dass er einer der unsrigen war. Sein Lebensgang und sein Wirken sollen uns Jüngeren Ansporn sein. Die Segnungen, die von seiner Persönlichkeit ausstrahlen, mögen uns Kraft geben zu unserem Tun. Freysoldt aber möge in Frieden ruhen und der Wald sein ewiges Lied über seine Grabstätte rauschen.[20]

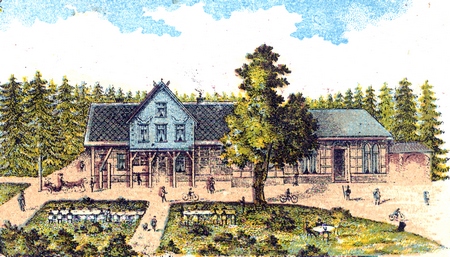

Zeichnung des Gösselsdorfer Forsthauses aus dem Jahre 1946. Hier arbeitete er von 1891

bis März 1901 als Forstassessor (Bild: archiv - rueger, Repro)

Nachweise, Quellen

[1] Nach einer Karte bearbeitet vom Vermessungsdienst Thüringen. 153. Druck: K 134. VEB Geogr. Kartogr. Anstalt Gotha 3000. Maßatab 1: 10000.

[2] Mareile, Bote des Rennsteigvereins. 1. Jahrgang. Nr. 7 vom 01.12.1898. Bekanntmachungen.

[3] Wie vor. Nr. 10 vom 10.05.1899. Seite 4-8 und Nr. 11 vom 01.07.1899. Seite 4-6.

[4] Thüringisches Staatsarchiv Rudolstadt.

A VIII,2c,No.29. Amtsbuch von 1545.

[5] Mareile, Bote des Rennsteigvereins. 2. Reihe. Nr. 1 vom 25.02.1900. Seite 5-6.

[6] Schriften des Vereins für Sachsen-Meiningische Geschichte und Landeskunde. 1901. Heft Nr. 38. Seite 3-26.

[7] Mareile, Bote des Rennsteigvereins. 3. Reihe. Nr. 10 vom 01.09.1903. Seite 116.

[8] Ulrich Rüger: Die historischen Grenzsteine des Rennsteiges in der Neuhäuser Region. Erfurt 2003. Schriftenreihe des Thüringer Landesvermessungs-amtes Erfurt. Nr. 2.

[9] Ulrich Rüger: Felderfassung aller historischen Grenzsteine des Thüringer Rennsteiges. Handschrift. Teil 3: Saarzipfel bis Hohe Heide.

[10] Mareile, Bote des Rennsteigvereins. 5. Reihe. Nr. 1 vom 01.01.1906. Seite 1-9.

[11] Wie vor: 5. Reihe. Nr. 2 vom 01.03.1906. Seite 33-34.

[12] Wie vor: Seite 31-33.

[13] Wie vor: 5. Reihe. Nr. 8 vom 01.03.1907. Seite 116-118.

[14] Wie vor: 5. Reihe. Nr. 11 vom 01.09.1907. Seite 151-161.

[15] Schriften des Rennsteigvereins. Nr. 5. Ruhla 1912. (auch als Fortsetzungsbeitrag im Mareile von 1912 erschienen).

[16] Sonneberger Zeitung vom 11.03.1932. Beilage.

[17] Mareile, Bote des Rennsteigvereins. 15. Reihe. 2. Jahrgang. Nr. 2 vom 01.03.1930. Seite 86-92.

[18] Wie vor: 16. Reihe. 1. Jahrgang. Nr. 1-Nr.3 von Januar –Mai 1931.

[19] Wie vor: 16. Reihe. 1. Jahrgang. Nr. 5 vom 01.09.1931. Seite 81-88.

[20] Mareile, Bote des Rennsteigvereins. 16. Reihe. 2. Jahrgang. Nr. 3 vom 01.05.1932. Seite 27-28. Nachwort von Julius Kober.

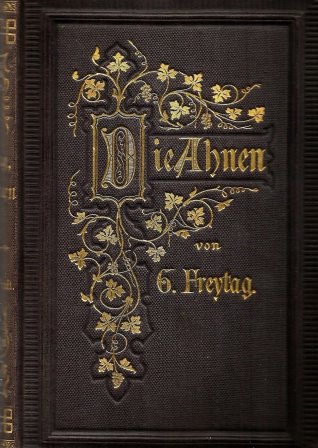

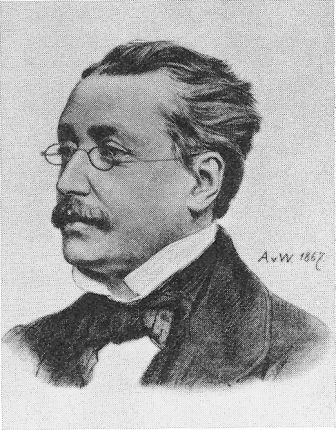

Gustav Freytag

Am 13.07.1816 wird Gustav Freytag in Kreuzburg (Schlesien) geboren.

Von 1817 bis 1818 wohnt er in Pitschen

Seit Ostern 1829 wohnt Gustav Freytag bei seinem Onkel Karl Freytag in Oels, um das dortige Gymnasium zu besuchen.

Am 30.05. 1835 besteht er sein Abitur in Oels.

Von April 1835 bis Okt.1836, das heißt Sommersemester 1835 bis Sommersemester 1836 studiert er Philologie in Breslau.

Seine Lehrer in Breslau sind u. a.: Hoffmann von Fallersleben (mittelhochdeutsch), Schneider (grammatische Interpretationen), Ambrosch (römisch antiquarische Vorlesungen).

Gustav Freytag tritt in das Studentenkorps der Borussen ein. Obwohl Schlesier, fühlte er sich immer zu Preußen hingezogen.

Ab dem Wintersemester 1836/37 studiert Freytag in Berlin. Seine Lehrer in Berlin sind u.a.: Böckh, Bopp, v. Hagen und Lachmann

Erste dramatische Versuche mit: "Der Hussit" (1837), "Die Sühne der Falkensteiner" (1838), beide nicht aufgeführt und auch nicht erschienen.

Am 30.06.1838 promoviert Freytag mit seiner Dissertation: "De initiis scenicae poesis apud Germanos."

In seiner Promotion versuchte Freytag die Anfänge des deutschen Dramas in den Veranstaltungen bei den urgermanischen Johannis- und Erntefesten zu finden, und seine Ausführungen gipfeln in dem Satze: 'das deutsche Drama habe sich aus einer frühzeitigen Verschmelzung der altheidnischen Volksgebräuche und der christlichen Kirchenbräuche entwickelt, sein Ursprung sei eigen, einheimisch und habe nichts mit der antiken Dichtung zu schaffen.' (Nach Konrad Alberti)

Er schließt Freundschaft mit Adalbert Kuhn, dem späteren Herausgeber der "Zeitschrift für vergleichende Sprachenkunde".

Am 01.05.1839 wird Freytag mit der Arbeit: "De Hrosuitha poetria. Adjecta est comoedia Abraham inscripta in Breslau habilitiert. Die Antrittsvorlesung findet am 1. Mai statt.

Aus dem Schluß der Einleitung der Habilitationsschrift:

"Die toga candida der Römer wurde zerschnitten und zur Mönchskutte umgewandelt. Aber warum über jene heiligen Männer spotten? Das antike Kleid steht ihnen und sie bewegen sich ganz bequem darin, natürlich gehen sie auf ihre eigene Art in demselben und freuen sich, daß sie keine Römer sind. Man erkläre dieses Bild nicht für albern, weil es aus der Schneiderwerkstatt entlehnt ist. Jene Gelehrten, die sich mit den Wissenschaften und der Kunst des Altertums beschäftigen, sind ja in einer Art auch Schneider, indem sie jene idealen Gewänder, in denen der Volksgeist durch die Jahrhunderte schreitet, aus den Ueberbleibseln und Lappen, die uns aufbewahrt sind, mit Fleiß wieder zusammenflicken und für das große Publikum entfalten." (Übersetzung: Alberti)

Ab dem Sommersemester 1839 bis 1844 ist Freytag Dozent in Breslau.

[Freytag] "..betrat nicht selten mit hellen Handschuhen das Katheder, was ihm von seiten der älteren Kollegen Kränkungen genug zuzog." (Alberti)

Engeren Umgang unter Kollegen pflegte er u. a. mit Hoffmann v. Fallersleben und Dr. Geyder. Zusammen sammelten sie Volkslieder, angeregt durch die Brüder Grimm.

1841 Drama: "Die Brautfahrt oder Kunz von der Rosen" (Buchveröffentlichung 1844) Die 'Brautfahrt' erhielt den zweiten Preis für Dramen. (ausgeschrieben von Friedrich Wilhelm II)

Im Herbst 1842 lernt Freytag im Urlaub auf Helgoland die Frau des Grafen Dyhrn, Emilie kennen, die später seine Frau wird.

In Breslau erregten Hoffmann von Fallerslebens "Unpolitische Lieder" großes Aufsehen, was Freytag große Schwierigkeiten bereitete, da diese 'Lieder' politisch bedenklich erschienen und Freytag über sie las:

"Mit klugem Tact suchte Freytag alles zu vermeiden, was ihn in den Wirren auf irgend eine Seite hätte bloßstellen können, er wollte den Gegnern nicht den Triumph gönnen, zwei Vorkämpfer der liberalen Sache auf einmal zu unterdrücken"

Freytag hielt eine Vorlesung über moderne Literatur im Saale der Börse auf dem Blücherplatz: "vor einem ausgewählten Laienpublikum."

'Als nun Hoffmann an die Reihe kam, war er [Freytag] klug genug, vorher beim Polizeipräsidenten Heinke, der zugleich Curator der Universität war, anzufragen, ob er auch über die "Unpolitischen Lieder" sprechen dürfe. "Oh ja", meinte dieser, "wenn Sie sie weiter nicht loben wollen."

Im Jahre 1843 wurde Hoffmann von Fallerslebens aufgrund der 'unpolitischen Lieder' aus seinem Amt entfernt. Freytag schrieb ihm einen Brief mit seinem Hilfsanerbieten, das jedoch ohne Wirkung blieb.

Im Februar 1843 bewirbt sich dann Freytag um die außerordentliche Professur, in der Nachfolge Hoffmann von Fallerslebens, die Stelle erhält jedoch Theodor Jacobi.

1843 Drama: "Die Tscherkessin" (zu Lebzeiten Freytags nicht veröffentlicht).

1844 Drama: "Der Gelehrte" (veröffentlicht im Poetischen Taschenbuch für 1848).

1845 Erste (und zugleich letzte) Versuche als Lyriker: "In Breslau" (Gedichte)

Am 08.09.1845 wird: "Deutsche Geister. Festspiel. Zur Feier der 9. Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe" auf dem Stadttheater von Breslau aufgeführt.

1846 Drama: "Die Valentine" (1847 als Buch erschienen)

"... denn als Plural sollte man den Titel [Valentine] richtig gebrauchen, da er von der Sitte des Valentinstages, nicht vom Namen der Heldin genommen - "

"Bertha Unzelmann (...) führte bei Gelegenheit ihres Gastspiels im Mai 1847 auch das Stück zuerst in Berlin ein. Mit ihr, Hendrichs (Saalfeld) und Döring (Benjamin) erzielte das Stück beim Publikum wie bei der Kritik große Erfolge, selbst Rötscher, der damals das große dramaturgische Wort führte, begrüßte das Stück freundlich..."

Bei der Aufführung des Stückes in Dresden hatte Gutzkow, der damalige Dramaturg des Theaters erhebliche Schwierigkeiten:

"Der Intendant, Herr von Lüttichau, entgegnete ihm, das Stück sei unmoralisch, Prinz Johann sei gewöhnt, seine Kinder ins Theater zu schicken, und ein derartiges Gebahren eines Hoffräuleins sei nichts für die Augen junger Prinzen."

Die Valentine wurde auch ins Norwegische übersetzt und im Theater Christiania unter Ibsens Leitung aufgeführt.

Angeregt durch seine Beziehungen zu Lachmann und den Arbeiten der Brüder Grimm, plante Freytag eine Vorlesung über Kulturgeschichte:

"Da geschah ein Unerwartetes, eine Art Gewaltstreich, wie ihn nur das verknöcherte Professorenthum eines Stenzel und Consorten führen konnte: auf Antrag des genannten, der damals Dekan der philosophischen Facultät war, wurde ihm das Lesen dieses Collegs untersagt."

Freytag verließ nach diesem Verbot seines Kollegs die Universität und ging 1846 nach Leipzig, um sich mit dem Theaterwesen vertraut zu machen.

1847 zieht Freytag nach Dresden.

Die Gräfin Dyhrn (inzwischen geschieden) folgte ihm nach Dresden. Freytag bekam Kontakt mit Ludwig Tieck und Eduard Devrient, der 'zugleich Schauspieler, dramatischer Lehrer, Theaterdichter und Theaterhistoriker' war. Zu seinem Dresdener Freundeskreis gehörten noch Julius Fröbel und Arnold Ruge.

Im Herbst 1847 heiratet Gustav Freytag Emilie Scholz, geschiedene Gräfin Dyhrn.

1847 Drama: "Graf Waldemar", das zuerst Aktweise in den Grenzboten" veröffentlicht wurde.

1848 Umzug nach Leipzig

1848 Bekanntschaft mit Julian Schmidt

Julian Schmidt, war "... dem großen Publikum besonders als eifriger Mitarbeiter der 'Nationalzeitung' und der 'Preuß. Jahrbücher' bekannt," "Durch Ruges Vermittlung waren die beiden [Freytag und Schmidt] zusammengekommen."

Am 01.07.1848 übernehmen Julian Schmidt und Gustav Freytag die Zeitschrift "Grenzboten". Die Grenzboten waren eine österreichische, von Ignaz Kuranda gegründete, politische Zeitschrift, die 1849 in Österreich verboten wurde. Mitarbeiter der Grenzboten waren:

"...da war Dr. Moritz Busch, heut aller Welt bekannt durch seine intimen Mittheilungen über den Reichskanzler Fürsten Bismarck und seine meisterhaften Arbeiten zur Geschichte des deutschen Volkshumors, ferner Max Jordan, gegenwärtig Direktor der Nationalgalerie in Berlin, Professor Alfred Dove in Breslau, J. Eckhardt, später Redacteur des 'Hamburg. Corresp.', Karl Mathy, der damals noch ganz auf liberalem Boden stehende Heinrich v. Treitschke u.am. Die eigenartigste Figur bildet jedoch Jakob Kaufmann, der Freytag auch persönlich sehr nahe gestanden hat. Er war ein wunderlicher Heiliger, von Geburt Jude, eine durchaus ideal angelegte Natur, ruhelos, von nicht gasnz fester Gesundheit,...er ging hinüber nach London, um an Max Schlesingers Seite für die 'Autographierte Correspondenz' zu wirken, einem ausschließlich für Redactionen bestimmten Blatte, welches den deutschen Zeitungen die Londoner Ereignisse und Stimmungen in wahrheitsgetreuer Darstellung übermitteln sollte. So vergingen sechzehn Jahre. Als Freytag im Jahre 1867 in Soden von dem Sterbelager eines nahen Verwandten hinaus ins Freie trat, fühlte er sich am plötzlich am Rockzipfel gefaßt. Er wandte sich um, Kaufmann stand vor ihm. 'Das war sein liebes treues Gesicht, das gutherzige Lächeln, das dunkle Haar so voll und lockig wie sonst, aber über den faltigen Zügen lag der graue Schatten, welchem die Nacht folgt.'" [Alberti]

1848 Tod des Vaters

1848 "Dramatische Werke" 2 Bde.

1850 "Graf Waldemar" (als Buch erschienen)

Am 02.07.1851 kauft Gustav Freytag "die gute Schmiede", ein Landhaus in Siebleben.

1852 Lustspiel: "Die Journalisten" (Buchveröffentlichung 1854.

Erstaufführung der 'Journalisten' in Breslau am 8. 12. 1852:

"Es ist keine Uebertreibung, wenn ich sage, daß die damalige Breslauer Aufführung des Freytag'schen Stückes die vorzüglichste in Deutschland war und daß ich ihr auch in gleicher Vorzüglichkeit niemals wieder begegnet bin. Es war, als hätte ein glücklicher Zufall gerade diejenigen Schauspieler hier zusammengeführt, die für die Verkörperung sämmtlicher Gestalten in den 'Journalisten' die geeignetste Individualität besessen. Es war nämlich der Direction gelungen, den früheren Liebling des Schauspiels, Wilhelm Baumeister" - einen der genialsten deutschen Schauspieler, heut eine Zierde und Säule der Wiener Burg - "aus Hamburg wieder nach Breslau zu locken und ihn durch ein mehrjähriges Engagement zu fesseln. Sein 'Conrad Bolz' ist niemals übertroffen worden, und selbst Emil Devrient stand ihm in dieser Rolle weit nach." (Max Kurnick, 'Ein Menschenalter Theatererinnerungen' S. 63)

Freytag schließt Bekanntschaft und lebenslange Freundschaft mit Herzog Ernst II. von Sachsen Coburg und Gotha.

1855 erscheint Freytags erfolgreichster Roman: "Soll und Haben":

"Zahlreiche Uebersetzungen desselben in fremde Sprachen liegen vor. 1857 erschienen in England gleichzeitig drei derselben, von diesen nur eine, die gelungenste, mit Autorisation des Verfassers, die zweite mit einer Vorrede von J. Bunsen, die dritte und schlechteste sonderbarerweise angekündigt als 'a sort of German Uncle Toms Cabin'. Etwas besseres glaubte der Uebersetzer zur Empfehlung des Werkes nicht vorbringen zu können, als es ein Seitenstück des zu einem der plattesten und langweiligsten aller Tendenzromane zu nennen, mit denen je die Welt überschwemmt worden ist!" "In demselben Jahre erschien auch u. v. a. auch eine russische Uebersetzung in den Heften der Otetschestwennyja Sapiski."

1855 Tod der Mutter

21.10.1858 stirbt sein Bruders Reinhold.

Im Jahre 1861 scheidet Julian Schmidt bei den Grenzboten aus und geht nach Berlin.

|

1858 erscheinen seine "Dramatische Werke" (vermehrte Neuauflage). |

|

|

1859 erscheinen seine kulturhistorischen Schriften: "Bilder aus der deutschen Vergangenheit (2 Teile - 16. u. 17. Jh.) |

|

|

1859 Trauerspiel: "Die Fabier" |

|

|

1862 erscheinen seine kulturhistorischen Schriften: "Neue Bilder aus dem Leben des deutschen Volkes" (18. u. 19. Jh.) |

|

|

1863 erscheint "Die Technik des Dramas" (Von Dilthey positiv rezensiert, dient die 'Technik' heute noch als Vorlage für Dramentheorien, besonders in Schulbüchern und Lexika, meist ohne auf die Urheberschaft Freytag zu verweisen) |

|

|

1864 Roman: "Die verlorene Handschrift" |

|

|

1866 Politische Broschüre: "Was wird aus Sachsen" (anonym). |

|

|

1866 Kulturhistorische Schrift: "Aus dem Mittelalter" |

|

|

1867 Die Neuauflage: "Bilder aus der deutschen Vergangenheit" in 5 Bänden erschienen. |

Ende Febr. 1867 - Mitte April 1867 ist Freytag als Abgeordneter im konstituierenden Reichstag in Berlin.

Vom 01.08.1870 bis zum 10.09.1870 begleitete Freytag seinen Freund, den Kronprinzen von Preußen, als Kriegsberichterstatter im Kriege 1870/71 gegen Frankreich.

"Am 30. August, nach der Schlacht von Beaumont vermißte man Freytag plötzlich im Hauptquartier. Wo man auch suchte und Erkundigungen einzog, er war nirgends zu entdecken. Man gab sich bereits ernsten Besorgnissen hin, man befürchtete, daß ihn jenes Schicksal ereilt haben könne, welches einem andern deutschen Schriftsteller Th. Fontane, später wirklich wurde, denn Freytag pflegte sich auf seinem leichten, einspännigen offenen Wägelchen bis weit hinaus zu den äußersten Vorposten zu wagen. (Die Behauptung in den Briefen Auerbachs, er habe nie mit den gemeinen Soldaten verkehrt, ist ganz unrichtig) Endlich nach 36 Stunden fand man ihn bei Stonne, wo kurz vorher Napoleon campirte wieder. Er hatte mit dem Regimente der 58er bivouakirt, das ihn natürlich begeistert aufgenommen hatte. Er war ganz enthusiasmirt von den Eindrücken, die er empfangen, konnte den Heldenmuth der Soldaten nicht genug rühmen und rief einmal über das andere aus: 'Das sind die modernen Spartaner.'"

1870 erscheint die Biographie über seinen Freund: "Karl Mathy. Geschichte seines Lebens"

Am 31.12.1870 scheidet Freytag bei den "Grenzboten" aus. An Holtzendorff schrieb Freytag am 10. Oktober 1870:

"Die 'Grenzboten' und ich trennen uns. Ich verliere das Blatt. Habe dem Verleger für seine Hälfte vergebens 13200 Reichstaler geboten. Er hat mit 13300 Jordan und mich überboten. Höre auf, in den 'Grünen' Tugend zu predigen. [...] ich werde mich fortan anders zu dem Blatte stellen, in das ich schreibe. Von den 'Grünen' muß ich scheiden [...]". (STO, S. 301, Anm. 116.)

Am 01. 01. 1871 erscheint die Zeitschrift "Im neuen Reich", herausgegeben von Freytags Freund und Verleger Salomon Hirzel, praktisch als 'Ersatz' für die verlorenen 'Grenzboten'.

Von 1872 bis 1880 erscheint Freytags historischer Romanzyklus "Die Ahnen":

|

1872 "Ingo und Ingraban" |

|

|

1873 "Das Nest der Zaunkönige" |

|

|

1874 "Die Brüder vom deutschen Hauses" |

|

|

1876 "Marcus König" |

|

|

1878 "Die Geschwister" |

|

|

1880 "Aus einer kleinen Stadt" |

Am 13. Oktober 1875 stirbt seine Frau Emilie und Freytag schreibt an seinen Freund Salomon Hirzel:

"Lieber Freund.

Meine Frau ist gestern Mittag von mir geschieden. Ihr Ende war mild u. ohne Schmerzen. Das ist das Manuskript, welches ich Ihnen sende. Der Roman, den ich seit meiner Jugend geschrieben ist aus, und ich lege müde die Feder hin ..."

(Hirzel II, S. 249)

- 16. 08. 1876 Geburt seines Sohnes Gustav Willibald in Heddernheim bei Frankfurt

ab Dez. 1876 wohnt Freytag in Wiesbaden im Hotel zur Rose.

- 08. 02. 1877 Tod seines Verlegers und Freundes Salomon Hirzel.

1877 Geburt seines Sohnes Waldemar (wahrscheinlich im Herbst).

Am 22. 02. 1879 heiratet Gustav Freytag Marie Kunigunde Dietrich (geboren am 02. 11. 1846 in Birkenfeld, gestorben am 04. 03. 1896). Die Hochzeit fand wahrscheinlich in Siebleben statt. Erst in einem Brief vom 14. 04. 1879 teilt er Heinrich Hirzel (Sohn Salomon Hirzels) mit, daß er geheiratet hat:

"Lieber Heinrich. Es geschah sehr gegen meinen Willen, daß Sie und die lieben Ihrigen durch Gerücht u. Zeitungsklatsch Nachricht von meiner Verheirathung erhielten, bevor ich selbst diese Ihnen mitzutheilen in der Lage war."

Im Jahre 1881 kauft Freytag ein Haus in Wiesbaden.

Am 19. 01. 1884 stirbt sein Sohn Waldemar.

Am 18. 05. 1884 wird seine Frau, Marie Kunigunde in eine Nervenklinik eingeliefert.

Seit 1884 Bekanntschaft mit Anna Strakosch.

Von 1886 bis 1888 gibt Freytag seine "Gesammelten Werke" (22 Bde., Hirzel) heraus

Am 27. 03. 1886 stirbt sein Freundes Julian Schmidt.

1887 "Erinnerungen aus meinem Leben" mit einer Widmung an Anna Strakosch (Separatdurck des 1. Bandes der Gesammelten Werke) erscheinen.

Am 15. 06. 1888 stirbt sein Freund Kaiser Friedrich.

Am 30. 06. 1888 50jähriges "Doktorjubiläum" Freytags.

1888 "Gesammelte Aufsätze" (Separatdruck der Bände 15 und 16 der Gesammelten Werke)

1889 "Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone"

- 29. 09. 1890 Scheidung von Marie Kunigunde Dietrich.

- 13. 10. 1890 "Sühnetermin" zwischen den Eheleuten Alexander und Anna Strakosch.

- 26. 11. 1890 Scheidung der Eheleute Strakosch.

Am 10. 03. 1891 heiratet Gustav Freytag Anna Strakosch (geboren am 09. 04. 1852, gestorben 1911). Hochzeitsreise im April 1891 nach Nizza (Hotel des Anglais) und die oberitalienischen Seen.

Am 21. 05. 1893 erscheint Freytags Aufsatz: "Ueber den Antisemitismus, Eine Pfingstbetrachtung", in der 'Neuen Freien Presse' (Wien); im gleichen Jahr wird er als Broschüre vom Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens herausgegeben.

Am 30. 04. 1895 stirbt Gustav Freytag in Wiesbaden, Überführung nach Siebleben.

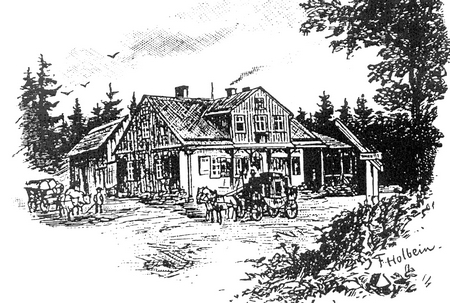

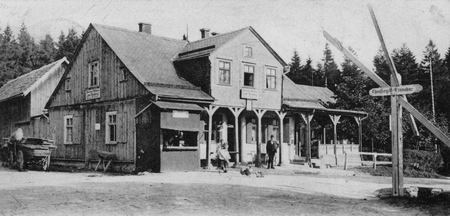

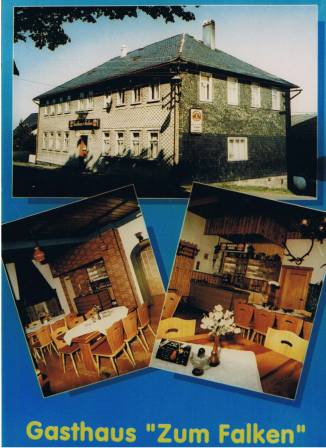

Gasthöfe

Zum Falken, Kahlert

Anfang März 2016 begann man mit den Abbrucharbeiten am Gasthof "Zum Falken" in Kahlert.

2010

März 2016, Foto: Uwe Albrecht, Kahlert

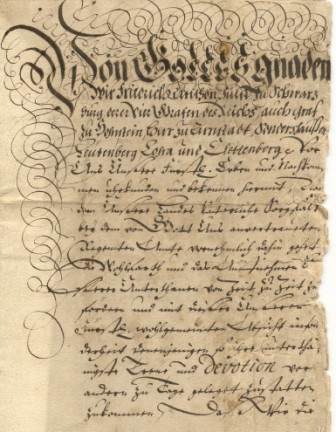

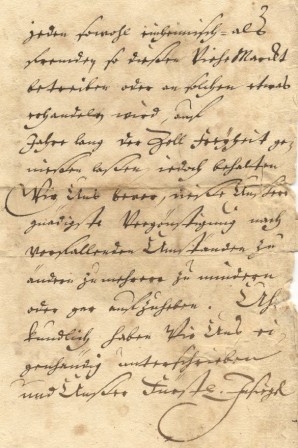

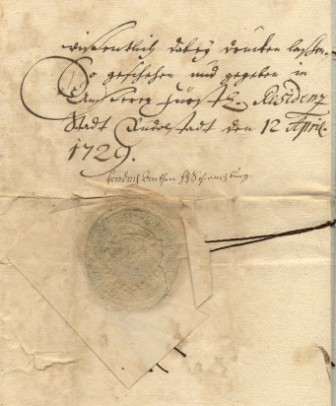

Die Geschichte des Gasthofes und der Brauerei begann im Jahre 1727:

Am 24. Mai erhält der Wirt zu Crock, Christoph Kahlert, die Gastungs- und Braugerechtigkeit auf ein zwischen Gießübel und Neustadt an der Landstraße zu erbauendes Wohnhaus.

In der Konzessionsurkunde heißt es:

Dem Gesuchsteller soll zu seinem Vorhaben, einen Gasthof an der Straße bei der Schwarzburger Grenze zu errichten, ein geeigneter Platz zugemessen und versteinet und ihm auch ein öffentliches Schild mit dem Zeichen und Namen eines Falken auszuhängen genehmigt sein, desgleichen auch ein Malz- und Brauhaus dabei zu bauen, darin gesundes und tüchtiges Bier zu brauen und solches allda zu verzapfen oder maß- und faßweise an ausländische Orte zu geben.

Weiterhin wird festgelegt, dass diese Konzession weder zum Zechen noch Saufen, besonders auf Sonn- und Festtagen zu brauchen ist, woraus Fluchen, Zank und Schlägerei zu entstehen pflegen. (Quelle: Thüringisches Staatsarchiv Meiningen, Kreis Hildburghausen. 19, 706.)

Für die am 24. Mai erteilte Konzession waren 50 Gulden, an jährlichen Erbzins 6 Gulden und zu einem Steuertermin 1 Gulden zu entrichten. Von allen anderen Beschwerden und Anlagen sollte das Gasthaus befreiet sein.

1765: Kahlert verkaufte den Gasthof einschließlich der Braurechte an die Vorfahren der Familie Heinz.

1776: Am Wirtshaus "Zum Falken" führte damals die viel befahrene "Hohe Straße" vorbei. Da das Wirtshaus gleichzeitig als Ausspanne genutzt werden konnte, wurde hier eine Poststation eingerichtet.

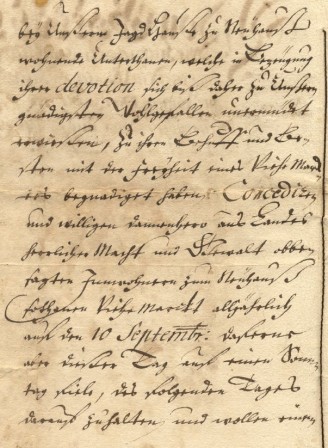

3. September 1776

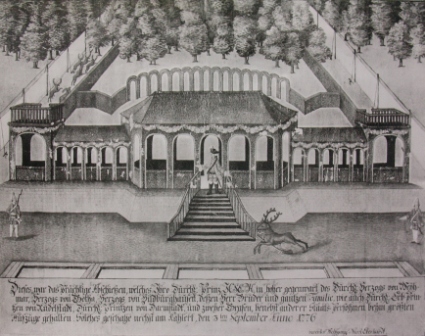

1776: Prinz Joseph von Sachsen-Hildburghausen führte in der Nähe des Wirtshauses ein "Abschießen" von Rotwild durch. Der Chronist schreibt dazu (s. Bild oben):Dieses war das prächtige Abschießen, welches Ihro Durchl. Prinz JOSEPH in hoher gegenwart des Durchl. Herzogs von Weyhmar, Herzogs von Gotha, Herzogs von Hildburghausen, deßen Bruder und gantzen Familie, wie auch Durchl. Erb-Printzen von Rudolstadt, Durchl. Printzen von Darmstadt und zweyer Grafen benebst anderer Staats-Persohnen beym größten Aufzuge gehalten. Solches geschahe nechst am Kahlert, den 3ten September Anno 1776.

1788: Waldarbeiter siedelten sich rund um das Wirtshaus an. Der kleine Ort Kahlert entstand auf der Sachsen-Meiningischen Seite, hier direkt an der Landesgrenze zu Schwarzburg.

1810: In einem Bericht des Amtsverwalters Habermann über den Stand des Braugewerbes im Amte Eisfeld im Herbst steht: Kahlert: Die Brau- und Schenkgerechtigkeit gehört dem Gasthof zum Falken. Posthalter Lutz hat niemals gutes Bier gehabt. Das Hauptgeschäft der Fam. Lutz war auch nicht die Bierproduktion, sondern die Posthalterei. Zeitweise unterhielt sie bis zu 20 Pferde, die für Vorspanndienste eingesetzt wurden, in der Hauptsache für den Postkutschenverkehr.

In Kahlert auf der Kreuzung stand damals eine sächsische Postmeilensäule, die leider nicht mehr vorhanden ist.

1820: Familie Heinz, die nun schon in der 4. Generation Besitzer von Brauerei und Gasthof war, übernahm die Posthalterstation von Fam. Lutz.

1868: Richard Heinz wurde erster Bierbrauer und Büttner in Kahlert.

1896: Der Gasthof "Zum Falken" wurde Opfer eines Feuers. Es war damals die drittälteste Gaststätte Neustadts. In den Folgejahren wurden umfangreiche Rekonstruktionsmaßnahmen am Gebäudebestand durchgeführt.

1897: Der Gasthof wurde in seinem heutigen Aussehen aufgebaut und durch einen Tanzsaal ergänzt.

1898, Hertel und Bühring zu Gast im "Falken"

1906: Der Falke wurde ein beliebtes Ausflugslokal. Kahlert erhält Telefonanschluss.

um 1912

1946: Die Brauerei nimmt nach dem 2. Weltkrieg die Produktion wieder auf. Eine neue, moderne Kühlanlage wurde gebaut.

1957: Rekonstruktion der Brauerei in Kahlert. Das Bier wurde nun trchnisch gekühlt.

1962: Durch vorangegangene Rekonstruktionsmaßnahmen war es nun möglich, jährlich bis zu 6000hl Bier zu brauen.

1970: Die Flaschenabfüllung der Brauerei wurde rekonstruiert und am 21. Juni in Betrieb genommen. Durch die Zwangskollektivierung ging der Betrieb im Getränkekombinat des Bezirkes Suhl auf und wurde der Schmiedefelder Brauerei zugeordnet. Das hatte die Einstellung der Bierproduktion in Kahlert zur Folge. Das Bier, welches nun in Schmiedefeld gebraut wurde, fuhr man mit Tankwagen nach Kahlert in die Abfüllanlage.

1977: Die Brauerei wird Teil des VEB Getränkekombinat Meiningen. Die 250-Jahr-Feier wurde begangen, ein Produktionsausstoss von 10.000hl Bier wurde erreicht.

1981: Am 31. Januar wurde die Flaschenbierabfüllung in Kahlert eingestellt.

1986: Die Brauerei Kahlert schließt am 15. Februar. Zuletzt haben hier noch 7 Personen gearbeitet.

Nach der Wiedervereinigung konnte der Besitzer Horst Heinz sein Markenbier "Falkenbräu" nach altem Rezept bei einer auswärtigen Brauerei weiterbrauen lassen. Der Vertrieb erfolgte über einen eigenen Getränkehandel mit Laden-geschäft im umgebauten Brauhaus. 1998 wurde der Kühlturm zurückgebaut.

Mit dem Abriss endet die Geschichte eines beliebten Gasthauses am Rennsteig.

2010

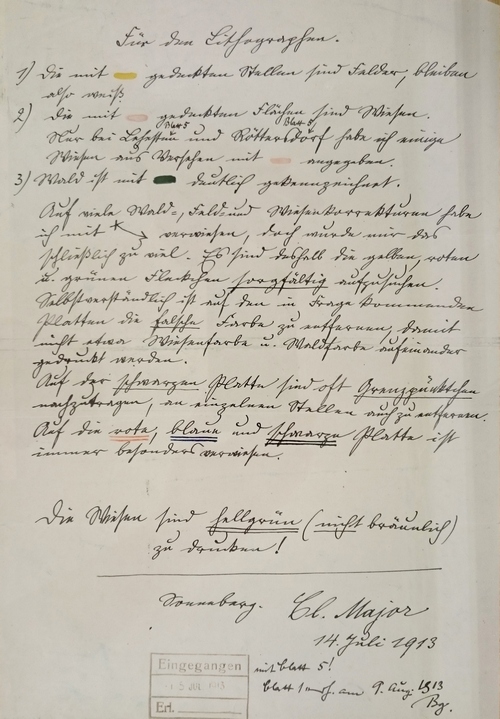

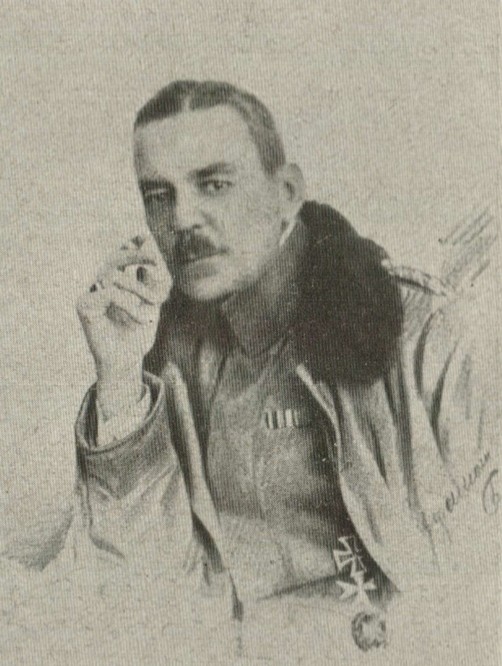

Germar, Bruno von

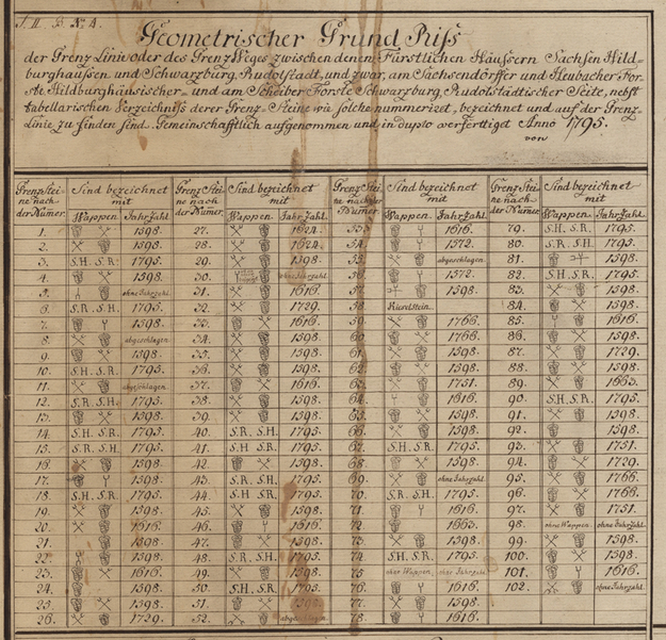

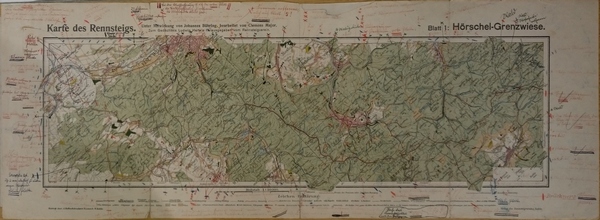

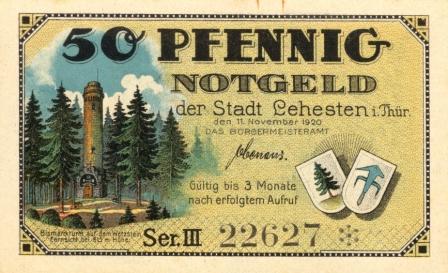

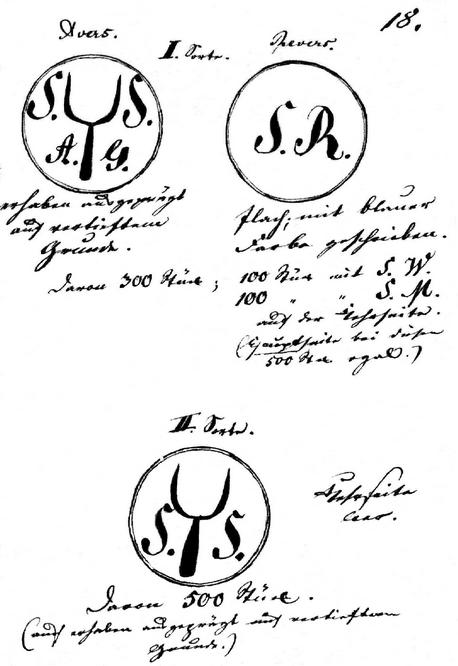

(Mareile, Bote des Rennsteigvereins, 12. Reihe, IV.JG., Nr. 2, nach Seite 128, 1824.)

Was der Rennsteig mir war, können Sie sich wohl denken. Er war mir Erlösung von aller Arbeit… Pfingstmorgen, Buchenwald, Thüringen, Frohsinn und alle Menschen verstehen, das hat mich dem Rennsteigverein schätzen gelehrt.

(Mareile, Bote des Rennsteigvereins, 12. Reihe, IV. Jg., Nr.1, 1924, Seite 112.)

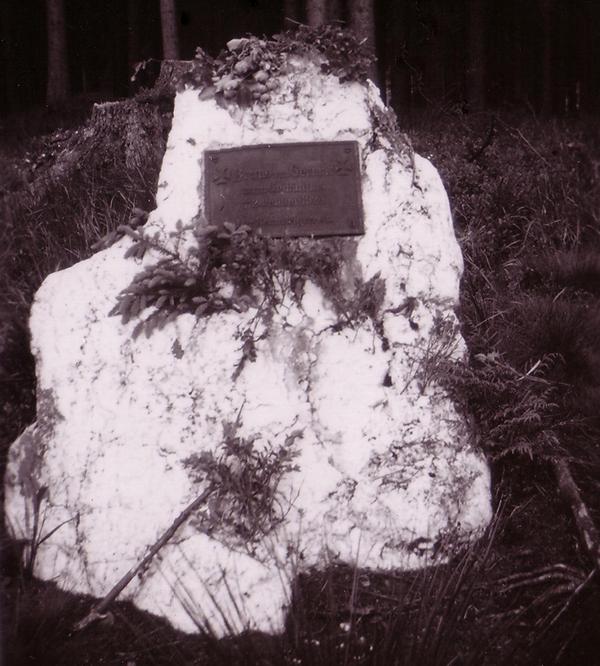

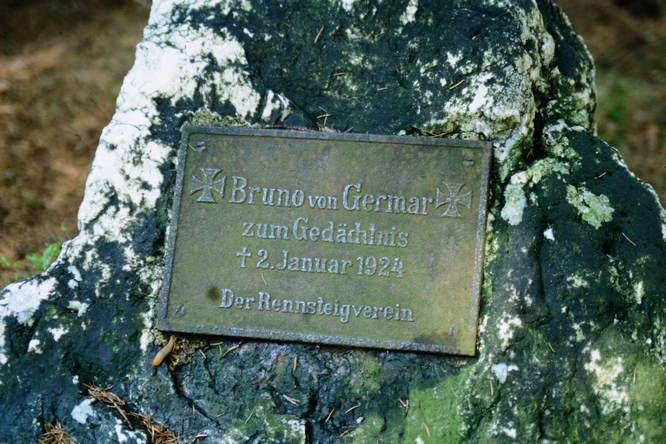

Am 02. Januar vor 100 Jahren starb Bruno von Germar an den Folgen einer schweren Kopfverletzung zu Beginn des 1. Weltkrieges.

Germar stammt aus einer militärisch orientierten Adelsfamilie, deren Stammbaum sich in Nordthüringen bis in das Jahr 1130 zurückverfolgen lässt.

Hier einige Eckdaten aus seinem Leben:

- Bruno von Germar wird am 19. November 1873 in Dessau geboren

- Eine militärische Ausbildung als Kadett erfuhr er in Potsdam und Lichterfelde

- Soldat der preußischen Armee

- Liebe zur Natur, Wald und Jagd

- Dichterische Begabung

- Seit dem 09.09.1905 Mitglied im Rennsteigverein (Nr. 306)

- 1909 unternahm er eine komplette Runst von Hörschel nach Blankenstein. Im Laufe seines weiteren Lebens nahm er als Runstbegleitung an zahlreichen Runsten teil

- Verletzung (Kopfschuss) am 20.09.1914 bei Paris

- Eisernes Kreuz 1. Klasse

- Nach Erholungsphase, auch am Rennsteig, nochmaliger Fronteinsatz, 1916, 1917, 1918.

- Nach dem Krieg Wohnungswechsel nach Friedichroda

- Beschäftigt beim Grenzschutz 1919/20

- 1922 Umzug nach Wernigerode

- 1922 Teilnahme an der Weihe des Ehrenmals am Glöckner

- 1923 Kuraufenthalt in Wildungen

- Ende 1923 werden die körperlichen Gebrechen durch die Kriegsverletzung immer stärker. Sein Wunsch, den Rennsteig in Ruhla oder in Limbach noch einmal zu sehen, wird durch seinen Tod am 02.01.1924 in Wernigerode nicht mehr erfüllt.

Bruno von Germar veröffentlichte zahlreiche Artikel im Mareile, dem Boten des Rennsteigvereins:

- Ein uralter Grenzstein auf der Pechleite, November 1912.

- Neues vom alten Rennsteig und Hebbel am Rennsteig, Mai 1913.

- Die Lauenhainer Ziegelhütte, Juli 1913.

- Hörschel, Juli 1913.

- Genealogische-Heraldisches vom Rennsteig, September 1913.

- Hund von Wenckheim, November 1913.

- Gegen Nees-für Plänckner, September 1914.

- Hinweise auf das Alter von Neustadt, September 1914.

- Rote Runst, Januar 1915.

- Ludwig Hertel als Jüngling am Rennsteig, März/ Mai 1915.

- Nachruf auf Albert Helms, Januar 1917.

- Rennsteiggedanken, Mai 1917.

- Am Rennsteig vor einem halben Jahrhundert, Januar 1918.

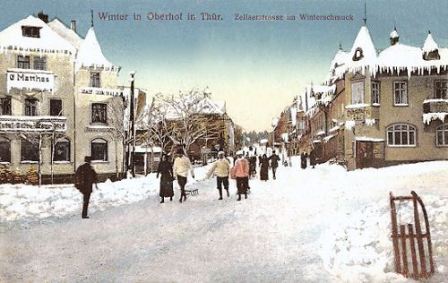

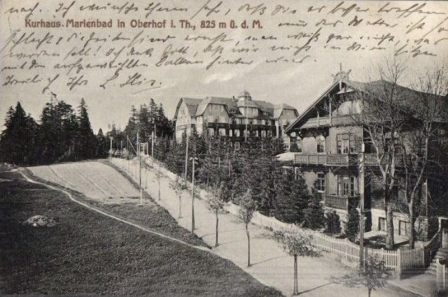

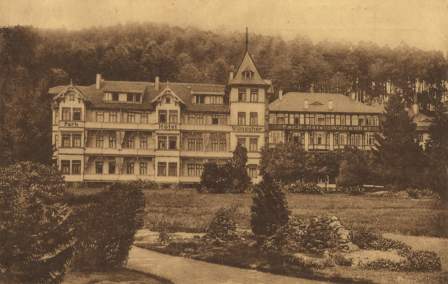

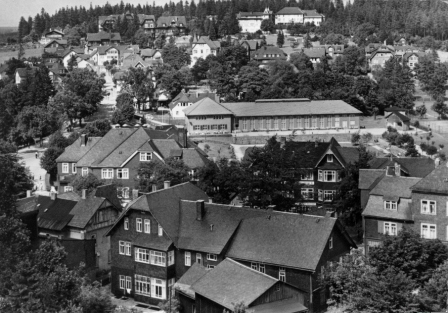

- Oberhof um 1836, Januar 1921.

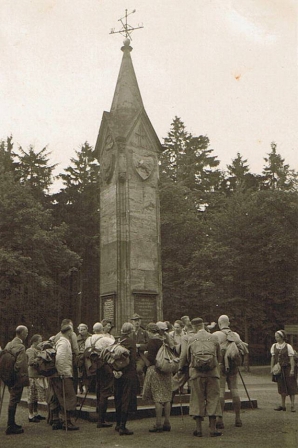

- Unsere Stiftungsfeier auf dem Inselberg, Juli/ September 1921.

- Eiserne Jugend u.a., Juli/ September 1921.

- Die Weihe unseres Ehrenmales, Juli/ September 1922.

Darüber hinaus verfasste er noch mehrere Schriften, zum Teil im Eigenverlag.

Auch seine Gedichte im Mareile, machten Germar als begnadeten Poeten weit über den Rennsteigverein hinaus bekannt.